※このページは個人的な趣味によって書かれており、著者は全ての内容について、いかなる責任も負いません。

このページは、楽器やステレオアンプ等のオーディオ機器を自作してみようというコーナーです。

1.アンプを作ってみる

(1)パワーアンプ

6N1(3極管)、6P1(4極管)を使った真空管パワーアンプです。

キットと書かれていましたが、私の購入した基板は、はんだ付け済の完成品でした。

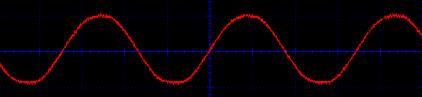

ヒーター電源(6.3V)に1Aの負荷をつないでオシロスコープでAC波形を実測してみると、

(2)ミニアンプ

(3)マイクアンプ

(4)プリアンプ

2.デジタルアンプを作ってみる

(1)PICを使った事例

この事例は、

「PIC奮闘記のページ」にあります。

3.オーディオエフェクターを作ってみる

(1)音楽ソースのカラオケ変換器

(2)イコライザー

4.オーディオアクセサリーを作ってみる

(1)オーディオ イルミネーション(その1)

5.USBオーディオ

(1)USBオーディオ(その1)

ボタンを押すと、PICのページに飛びます。

ボタンを押すと、メニューのページに飛びます。

参考にされる場合は、自己責任でお願いします。

部品の入手性を考えて、抵抗値はなるべく中途半端な値にならないように工夫している(10KΩとか、1KΩとか)ので、

抵抗値は必ずしも最適な値になっているわけではありません。

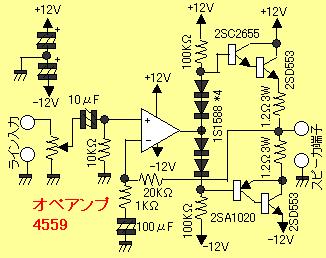

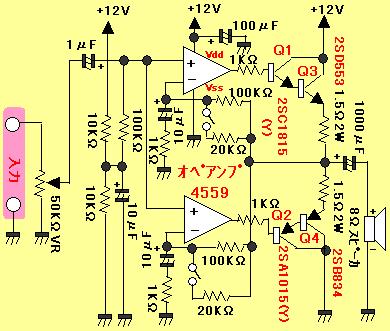

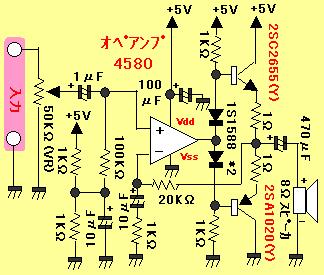

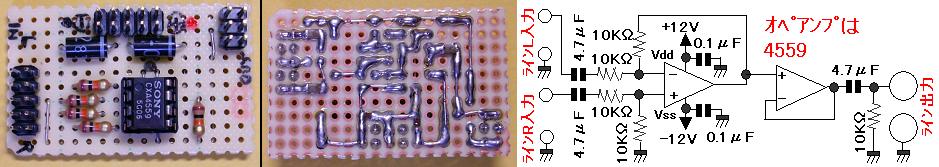

●オペアンプを使ったパワーアンプ(1)

オペアンプを使ったパワーアンプです。

オーディオ用のパワーアンプというと、高価な部品を選別して作るのが普通ですが、

汎用的な部品で作ったアンプにオーディオ用のスピーカシステムをつなぐと、どういう音がするのか、興味があって作ってみました。

電源や、放熱をしっかり作れば、それなりに大きな出力を得る事ができます。

スピーカ保護回路を省略していますが、直結アンプはDCを出力してスピーカを壊す可能性があるので、もしも実際にアンプとして使うなら、

スピーカの保護回路は必要です(スピーカのインピダンスは、DCではほとんどゼロオームになってしまいます)。

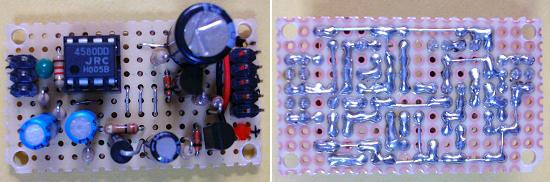

オペアンプは、手元のあった4559を使いましたが、オーディオに使う両電源オペアンプなら、5532でも、4558でもいいと思います。

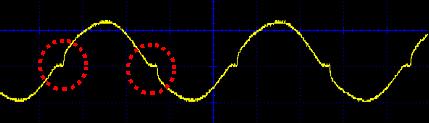

手元の部品だけで作ったので、コンデンサは全て電解コンデンサを使っていますが、これは回路ミスです。

ほんとうは、入力の10μFと、オペアンプにつながっている100μFは、無極性を使う必要があります(実際は無極性型に交換しています)。

もし、有極型の電解コンデンサを使う場合は、バイポーラ接続をする必要があります。

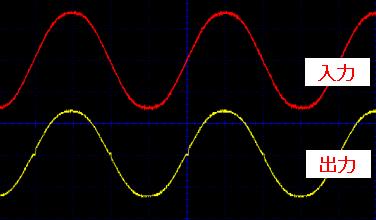

実際に鳴らしてみた感じは、こんな簡単なアンプでも、大型のステレオアンプでも、小音量だと音質にそれほど大差がない感じです。

このアンプの出力は、電源電圧が+−12Vの時1W、+−15Vの時2W程度です。

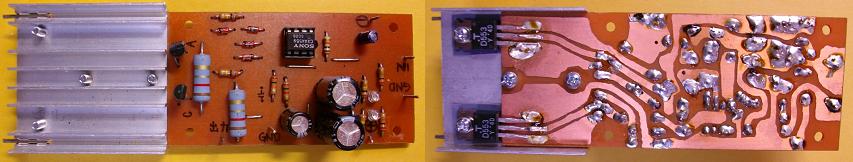

写真

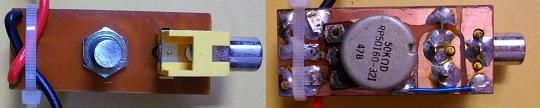

実験用コードを作っておくと、オーディオ機器(LINE端子)との接続が簡単です

アンプの物理的な性能を評価するためには、スピーカのダミーロードとして、8Ω数十ワット程度の巻き線抵抗器が必要です

スピーカのインピダンスは、周波数によって大きく変動してしまいますし、これを用意しないと、アンプの測定する都度、

スピーカをつないで大音量で鳴らす事になります。

実験には数Aくらいの可変型正負トラッキング電源を用意しておくと便利です

回路

4558系オペアンプの一覧(JRC社の場合) ※秋月電子のHPより抜粋

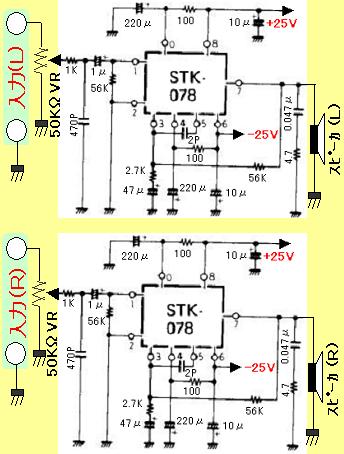

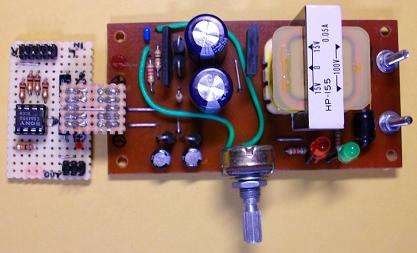

●ICを使ったパワーアンプ(1) STK078を使った、24W+24Wステレオパワーアンプ

昭和レトロなオーディオパワーアンプIC(STK078)が入手できたので、組み立ててみました。

このICは、電源が正負25Vの時、24Wの出力を得られるもので、外付け部品も少なく、扱いやすいものです。

電源トランスは、メーカーより山水のRP−25(20V、23V、26Vタップ付き[2.5A]*2)が推奨されていました。

ヒアリングして、結果が良ければ、簡単な電源部を作ってシャーシーを加工するつもりだったのですが、クリップでつないで鳴らしてみると、

充分に満足させてくれるような音というわけでもなく、かといって音にレトロ感があるわけでもなく、私にはちょっと物足りない感じです。

24W+24Wというパワーは充分だと思いますし、音にこだわりがなければ、ステレオパワーアンプとして、現在でも充分使えるものだとは

思いますが。

このパワーアンプICを使った場合、ステレオパワーアンプとして仕上げるのには、他にトランスやヒートシンク、平滑コンデンサ、ケース、その他

小物類を買い揃えても、合計で2万円程度で済みそうですし、ケース加工まで含めても2、3日もあれば完成出来そうな簡単なパワーアンプなので、

そういう意味では、完成させて使ってみてもいいかも知れないと思ってはいるのですが。

写真 ヒートシンクが小さすぎるのは問題ですが、ここまで大きい必要はありません。

これでは収納するケースが大型装置のようになってしまいます。

回路(白塗りは上記写真のプリント基板の部分) ※STK078のデータシートより抜粋

+25V,−25Vの電源は、実験用トラッキング電源器を使用したので、回路図では省略しています

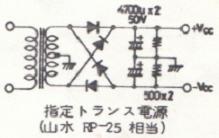

メーカー推奨の電源回路 ※STK078のデータシートより抜粋

このトランスは、現在(H23.11)でも、お店を探せば4000円程度で購入できるようです。

ブリッジダイオードや平滑コンデンサを合わせても、電源部はメーカー推奨回路で6000〜7000円程度で出来そうです。

似たような電源トランスは、いろいろなメーカーから販売されていますので、オーディオトランスで評価の高い

サンスイブランドにこだわらなければ、もっと入手しやすくなると思います。定電圧電源にしてもいいかも知れません。

実験では、上記のパワーアンプ同様、実験用の可変型正負トラッキング電源を使用しています。

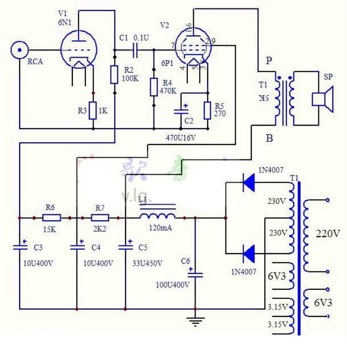

●真空管式パワーアンプ 6N1+6P1(3W+3W)基板キット・AMAZON

真空管パワーアンプ基板キットを組み立ててみました。

キットに必要な電源トランスを昇圧型電源ボードに置き換えることで、制作費を1万円程度に抑えています。

実験では、1.5W型の小型の出力トランスをつないでスピーカーを鳴らしていますが、

このアンプの出力は、キットの説明では3Wなので、出力トランスは、もっと大きなものが必要です。

実験で動かしてみましたが、実際にスピーカをつないで鳴らしてみると、真空管アンプらしいレトロな音がします。

この音は、真空管や出力トランスで味付けされた音かも知れません。

大型のスピーカを鳴らすには、出力がやや小さすぎる感じがしましたが、真空管の音を楽しむには価値がありそうなアンプです。

管球アンプ用のトランスやチョークコイルは、今では購入が難しいかと思っていましたが、秋葉原の電気街や、

ラジオデパートで、令和3年6月時点でも普通に購入できるようですし、現在でもトランスメーカにより生産されているそうです。

過去の在庫を気にせず、新品がプレミアなしの普通の価格で購入できるので、電源部はこのような変則的な作り方をするより、

お金はかかりますが、管球アンプ用のトランスで作ったほうがいいと思います。

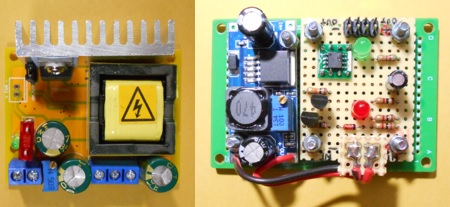

写真

実験用に作ったアンプですが、ヒアリング中に高電圧箇所に触れると危ないので、ダイソーで100円で購入した

MFボードに基板やトランスをネジ止めして固定しています。

アルミシャーシーに入れないと見栄えは悪いですが、ボードにゴム足を付けると、このままでも使えそうです。

電源は、DC12Vのリニア式電源器を外付けして使用しています。

回路(商品説明より抜粋)

シンプルでわかりやすいシングルアンプです。基板は完成品なので実害はありませんが、回路図では管球周辺のグランドラインの記述が抜けています。

基板キット写真

キットはこの基板が1枚のみで説明書などはありません。周辺パーツは、ネット上の回路図を参考にして、自分で揃える必要があります。

選定する部品のグレードにもよりますが、この回路図通りに作った場合、この基板以外に、トランス(電源トランスと出力トランス*2)と

チョークコイルで2万円くらい、ケースや周辺パーツまで含めると2万5千円くらい追加でかかりそうです。

魅力的な真空管アンプですが、3W+3W出力のパワーアンプで、これだけお金がかかってしまうのは微妙な感じはします。

シングルとプッシュプルで音の違いはあると思いますが、6P1を4本使ってプッシュプルにすれば、10W+10W以上の出力が取れそうです。

これだけお金をかけるなら、更に、もう少しお金をかけてプッシュプルにするのもいいと思います。

高圧電源/ヒーター電源

ヒーター電源(6.3V)

DC電源基板を使った都合で、直流点火としています。

ヒーター用の6.3Vは、アマゾンで購入した可変型の3A電源基板を使って12Vから作り出しています。

可変型電源基板は、誤って電圧可変ボリュームを動かしてしまうかも知れないので、この電源基板の出力には過電圧

ブレーカをつないでいます。

このブレーカーは、電圧が6.8V以上になると電源の供給を遮断するもので、復帰には電源のOFF,ONが必要です。

回路図は

「(別室)レトロのページ」で紹介しています。

なお、この回路を参考にする場合は、あくまで自己責任でお願いします。

高圧電源(230V)

アマゾンで購入した昇圧電源基板を使って、DC12VからDC230Vを作り出しています。

ノイズ対策等はしていないので、音に影響が出ているかも知れません。

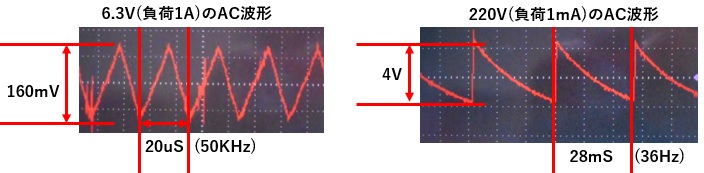

電源ノイズ

160mV(2.5%),50KHzのリップルがあります。

高圧電源(230V)に1mAの負荷をつないでオシロスコープでAC波形を実測してみると、

4V(2%),36Hzのリップルがあります。

高圧電源のリップルは、電流が大きくなれば、もっと大きくなると思います。

36Hzは低音域の音質に影響するかも知れませんが、大きめのチョークコイルを入れるか

平滑コンデンサの容量を大きくしないと、このリップルは小さくならないかも知れません。

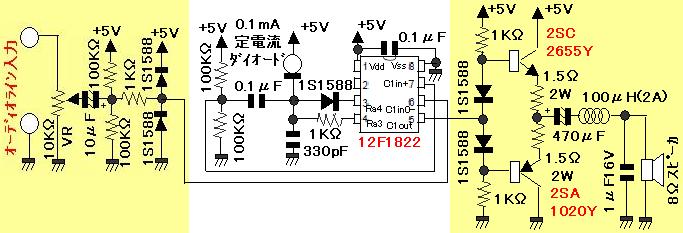

小型のスピーカを鳴らすオーディオアンプをいくつか作ってみました。

音質の良さは全く考えていませんし、テレビやパソコン、高価なオーディオ機器などにつないで使う事は想定していませんが、

イヤホン式の小型ラジオをスピーカで鳴らしたり、PICやAVRにつないでメロディーを演奏したりといった程度の用途には、

便利なものだと思います。

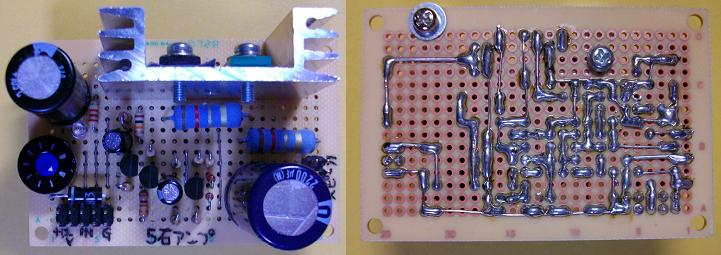

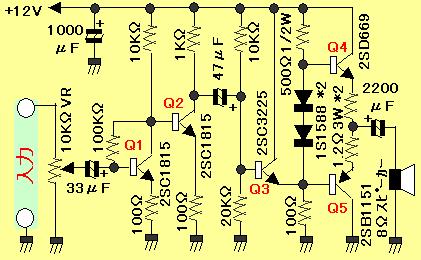

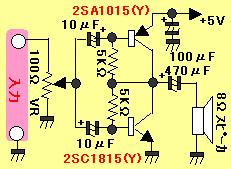

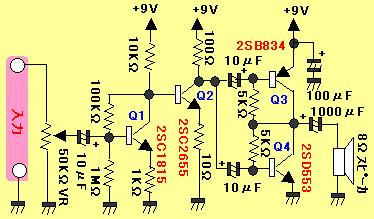

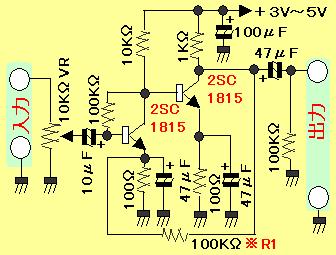

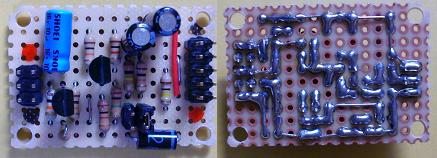

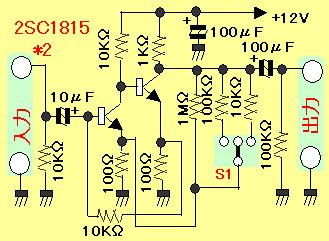

●トランジスタを使ったミニアンプ(1) 5石プッシュプルアンプ

トランジスタを使ったオーディオアンプで、8オームのスピーカをつないだ場合、Gainが52dB(400倍)、300mW程度の出力

を得る事ができます。

トランジスタで作るより、オペアンプやオーディオアンプICで作ったほうが、簡単で高性能なものが作れると思いますが、こんな簡単な

アンプでも、それなりの音質でスピーカを鳴らす事が出来ます。

使用したトランジスタは全て手持ちのものですが、本当はQ4,Q5はコンプリメンタリのトランジスタ(5W/1.5A以上,

Hfe:100以上)を使った方がいいと思います。

この2つのトランジスタは2〜3W程度の熱損失が発生しますので、小型の放熱器が必要です。

このアンプはゲインが高いので、入力にマイクをつないで、直接スピーカをならす事ができます。

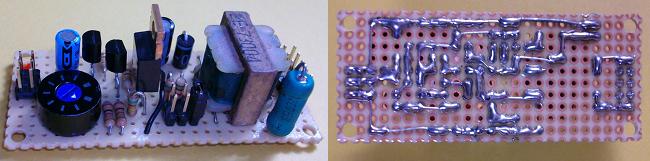

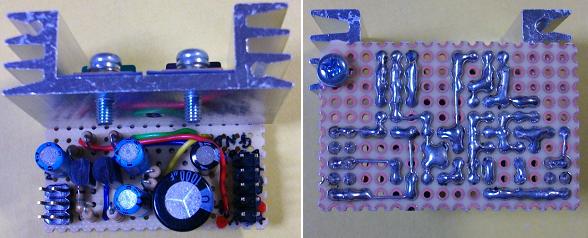

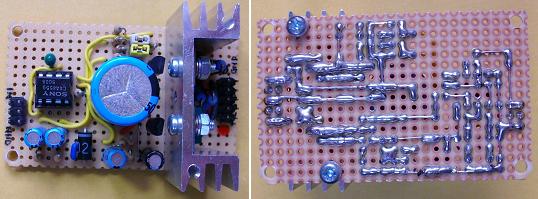

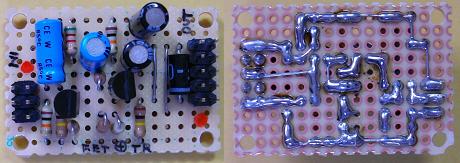

写真

回路図

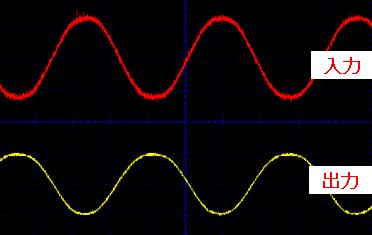

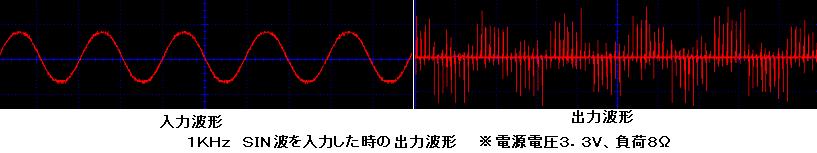

デジタルオシロスコープによる、1KHzのSIN波を入力した時の出力波形のイメージ(負荷8Ωの時)

多目的で使えるようにゲインを高くしてあるので、オーディオで使う場合はアッテネータを入れるか、

ボリュームをギリギリまで絞らないと、出力が飽和してしまいます

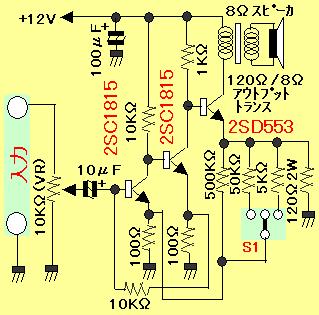

●トランジスタを使ったミニアンプ(2) 出力トランス・シングルアンプ

昭和レトロなジャンクの出力トランスが、いろいろあるので、アンプにしてみました。

このトランスの詳細は不明ですが、1KHzのAC電源で測定してみると、8Ω負荷の時、一次側のインピダンスは120Ωのようです。

出力が何W程度のトランスなのかは不明なので、出力は小さめにしてあります。(トランスの形状から0.2W型程度だと思われる)

GAINは、S1が50KΩで34dB(50倍)、S1が5KΩで20dB(10倍)と低いので、マイクをつないでもほとんど聞こえませんが、

オーディオのLINE出力を入力してやると、それなりの音質で楽しむ事ができます。

出力がPK−PK1.0V(15mW)程度までは、それなりのひずみです。

出力は小さいですし、性能がいいとも言えませんが、大型のスピーカをつないでみると、昭和レトロなトランジスタラジオのような懐かしい音です。

こういう音が好きなレトロなマニアにはいいかも知れません。

出力トランスを使っているので、二次側には必ず8Ωのスピーカをつないで使う必要があります。

二次側を開放してしまうと、一次側のインピダンスが変わってしまって、回路に問題が発生する可能性があります。

三段目のトランジスタに大きすぎるものを使っているのは(2SD553)、手持ちの部品の都合です。

写真

回路図

1KHzのSIN波を入力した時の出力波形のイメージ(負荷8Ωの時)

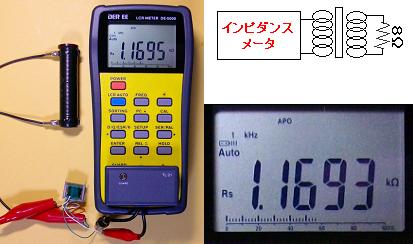

ジャンクの出力トランスは、仕様が分からないものがほとんどだと思いますが、例えば

秋月電子

ではインピダンスの測定レンジ

がついた安価なLCRメータ(DE−5000) ※注)別売のテストリードは4点測定ではあったほうが良い を販売していて、

これを使うのが最も簡単にインピダンスを調べる方法だと思います。

このLCRメータは、測定周波数を100Hz、120Hz、1KHz、10KHz、100KHzから選択できるようになっていますが、

スピーカを鳴らすような用途なら、1KHzレンジで測定してやればいいと思います。

仮に2次側に8Ωのスピーカをつないだ場合の1次側のインピダンスを測定する場合、2次側に8Ωの抵抗をつないで、このメータ

でトランスの1次側のインピダンスを測定してやれば、そのまま1次側のインピダンスを求める事ができます。

出力トランスの場合、ほとんどの場合、2次側の直流抵抗は1Ω未満なので、テスターの抵抗レンジで簡単に見分ける事が

できます。

トランスのインピダンスは測定周波数により大きく変わりますが、実際にサンスイのST−32をこの方法で測定してみると

1.1693KΩで、データーシートの1.2KΩとほぼ同じ値でした。

LCRメータ(DE−5000)で、サンスイのST−32の1次側のインピダンスを測定しているイメージ

(別売りテストリードを使用して、4点式で測定)

2次側には、8Ωの抵抗をつないで測定しています

このメータは、テストリードまで含めても6000円程度で購入できます。(H26.3現在)

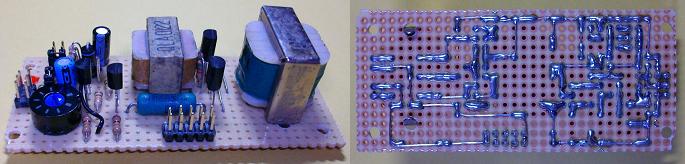

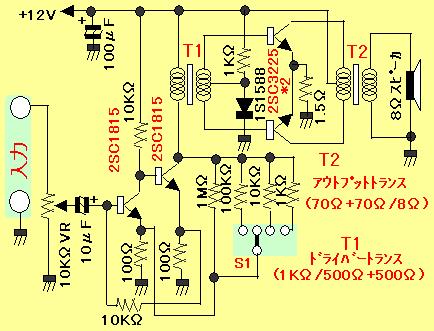

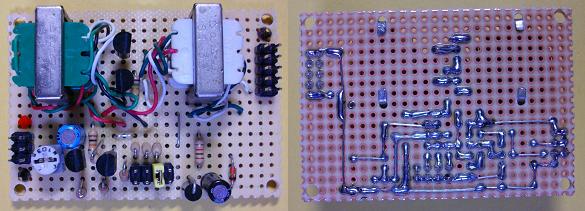

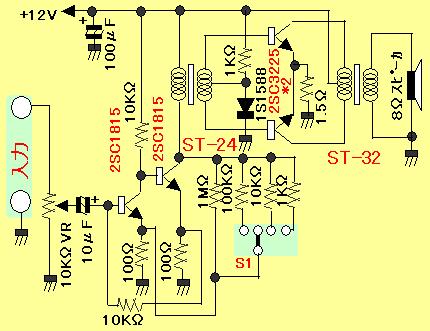

●トランジスタを使ったミニアンプ(3) トランス結合プッシュプルアンプ(1)

ジャンクのトランスを使った簡単なプッシュプルアンプです。

トランスの詳細は実測値から推測したものなので、違っているかも知れません。

トランスの正確な仕様もわからないので、あまり大きな出力が出るようにはしていませんが、S1でゲインを切り替えることで、

マイクやオーディオのライン出力をつなぐことが出来ます。

GAINは、S1が100KΩで38dB(80倍)、S1が10KΩで34dB(50倍)、S1が1KΩで23dB(15倍)程度で、

出力がPK−PKで0.2V(0.5mW)程度を越える辺りから、ひずみが極端にひどくなります。

大型のスピーカをつないで聞いてみると、音質がいいとはとても言えないもので、AMラジオ位の用途なら使えなくもないですが、

オーディオに使えるものではなく、これではプッシュプルにした意味がないのですが、実験レベルの簡易的なものです。

使用したトランジスタが小さめなので、あまり大きな出力を出すとトランジスタが熱くなり、故障の原因になります。

写真

回路図 (Version2)

SIN波を入力した時の出力イメージ

出力を大きくすると波形が大きく歪んでいます

●トランジスタを使ったミニアンプ(4) トランス結合プッシュプルアンプ(2)

サンスイのオーディオトランスが千石電子やマルツパーツで入手できるので、上記のプッシュプルアンプを作り直してみました。

製作費が同クラスのICアンプ(LM386等)を使った場合の10倍程度かかってしまいますし、音質も良くはないのであまり実用的

ではありませんが、昭和レトロな雰囲気を楽しむ事が出来ます。

GAINは、S1が100KΩで46dB(200倍)、S1が10KΩで40dB(100倍)、S1が1KΩで32dB(40倍)程度で、

出力がPK−PKで2V(60mW)程度を越える辺りから、ひずみがひどくなります。

なお、使用したサンスイのトランスは0.2W型なので、この程度の出力で使用しないと、あまり大きな出力を取るとトランスが壊れる

かも知れません。

写真

回路図 ※上記回路とはトランスが異なる(サンスイのST−24,ST−32を使用)だけです

SIN波を入力した時の出力イメージ

※使用上は問題ありませんが、トランスの接地する端子によっては位相が反転する可能性があります

●トランジスタを使ったミニアンプ(5) トランス結合プッシュプルアンプ(3)

昔のトランジスタラジオ回路の低周波増幅部のみを抜き出したものです。

どういう音がするのか興味があって作ったものです。

使用しているトランスはジャンク品で、詳細は実測値からの推測なので、違っているかも知れません。

トランジスタは手持ちのものです。

実際に鳴らしてみると、とても音楽を聴ける音質ではありませんが、ラジオの声を聴くくらいなら使えるくらいの音質です。

この音を聞くと、オペアンプやICアンプがいかに良くできているかがわかります。

出力は、PK−PKで2V程度が限界のようで、電圧ゲインは200倍程度でした。

写真/回路図

●トランジスタを使ったミニアンプ(6) 2石プッシュプルアンプ

おそらく、最も簡単なプッシュプルアンプで、電子回路の書籍で見かけた回路です。

イヤホン出力等を入力し、それなりの音質で、小型のスピーカを鳴らす事ができます。

この回路は、入力インピダンスが数十オームと極めて低いので、オーディオのライン出力をそのままつなぐ事はできません。

(ライン出力をそのままつなぐと、オーディオ機器を壊す可能性があります)。

ゲインは20dB(10倍)程度で、実験では8オームのスピーカをつないだ場合で、50mW程度までの出力を得る事ができます。

それ以上、出力を大きくすると、ゲインが小さくなって、ひずみが著しく大きくなります。

使用しているコンプリメンタリトランジスタ(2SA1015Y/2SC1815Y)は、手持ちの部品の都合で使用しています。

趣味の分野では、おそらく最も入手しやすくて低価格な定番トランジスタですが、この回路では、定格ギリギリで使用しているので、

本当は、もっと大きなトランジスタを使用したほうがいいと思います。

このトランジスタでは小さすぎて、長く使っているうちにトランジスタを痛めてしまうかも知れません。

写真

回路図

2SA1015/2SC1815にYランクを使っているのは、2つのhfeのランクを合わせているだけです

2つの5KΩを2KΩ〜10KΩ程度で増減する事で(2つの抵抗値は同じにする)、GAINは26dB(20倍)程度まで

改善する可能性があります

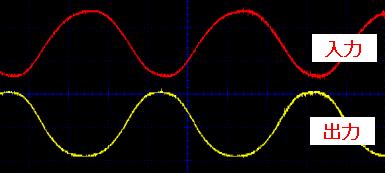

SIN波(1KHz)を入力した時の出力イメージ

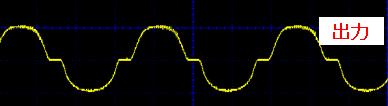

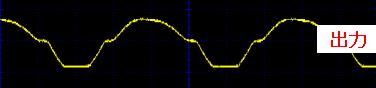

出力を大きくした時の出力波形のイメージ ※出力波形のPK−PKは2V

出力は50mW程度です

出力が50mWを越えると、波形が大きく歪んで、ゲインも小さくなります

●トランジスタを使ったミニアンプ(7) 4石プッシュプルアンプ

上記の2石プッシュプルアンプに2石アンプを追加して、出力やゲイン、入力インピダンスの向上をはかったものです。

オーディオのライン出力につないで、それなりの音質で、小型のスピーカを鳴らす事ができます。

ゲインは38dB(80倍)程度で、実験では8Ωのスピーカをつないだ場合で、1W程度の出力を得る事ができます。

入力インピダンスは25KΩ程度です(50KΩのVRを除く)。

使用しているトランジスタ(2SB834/2SD553)は手持ちの大きめのものですが、ほんとうは、2A、10W以上で

Hfe:100〜150程度のコンプリメンタリのトランジスタを使用したほうがいいと思います。

このトランジスタは3W程度の損失が発生する事があるので、Q3、Q4のトランジスタは充分な放熱が必要です。

実験で使用した小型の放熱器程度では放熱は不十分で、大きな音量で鳴らしているとトランジスタがかなり熱くなります。

電源電圧を12Vにする事もできますが、この場合は、放熱器をさらに大きくする必要があります。

Q2の2SC2655も手持ちのものですが、1A、1W、Hfe:100〜200程度のものなら特に問題なく使用できると思います。

電源は、電源電圧が9V、スピーカーが8Ωの時で、1.5A程度は流せるものが必要です(006P電池では足りません)。

写真

回路図

放熱器 ※この程度の小型の放熱器では放熱が不十分で、放熱器が触れないくらい熱くなる事があります

SIN波(1KHz)を入力した時の出力イメージ

出力を大きくした時の出力波形のイメージ ※出力波形のPK−PKは8V

電源電圧が9Vの時、出力は1W程度です

出力が1Wを越えると、波形が歪むだけで、これ以上大きくはならなくなります

●FETを使ったミニアンプ(1)

●オペアンプを使ったミニアンプ(1)

オペアンプを2個使っていますが、BTLアンプではありません。

プッシュプルの正負のトランジスタを別々のオペアンプでドライブするもので、個人的な音への興味から作ったものです。

ゲインは26dB(20倍)/40dB(100倍)の切り替え式にしていて、8オームのスピーカをつないだ場合で250mW程度の

出力を得る事ができます。

この回路は、オペアンプと電流バッファを組み合わせた定番のオーディオパワーアンプに比べて、クロスオーバーひずみが

大きくなる事までは想像していたのですが、実験では、他にも、2つのオペアンプの動作のバランスの問題か?、電源投入時や、

クロスオーバー付近の小さな雑音等で、著しく消費電流が大きくなる事があったり(定電圧定電流電源器を使用しないと危険)、

音色も聞き苦しい音だったり、問題が多い感じです。

通常、オペアンプで作ったパワーアンプは、高性能なだけに、この回路は無駄にオペアンプを2個使っているだけのような感じ

(2個入りオペアンプなので、部品の追加はありませんが)で、このままでは、実用で使える感じではありません。

この回路を実用的なオーディオアンプとして使うためには、2つのオペアンプや、その周辺回路の微妙な調整をして、2つの

オペアンプの特性をそろえる必要がありそうです。

写真

回路図

SIN波(1KHz)を入力した時の出力イメージ

クロスオーバーひずみが、かなり大きく出る事があります

音量が小さい時や小さい信号は、特に聞き苦しい音になります

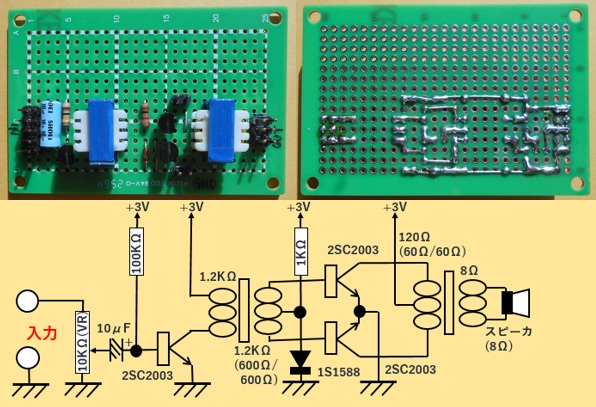

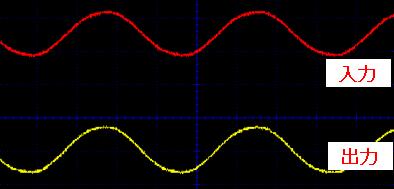

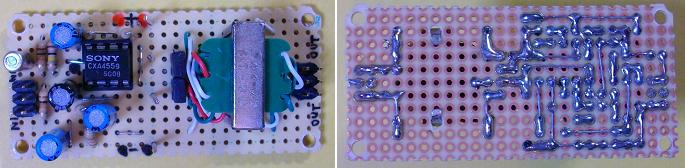

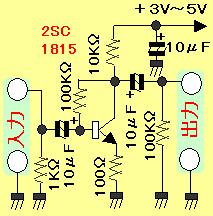

●オペアンプを使ったミニアンプ(2)

オペアンプと電流バッファを組み合わせた定番のオーディオパワーアンプ回路です。

取り上げるほどの回路でもありませんが、低圧動作可能な両電源オペアンプ(4580)と組み合わせる事で、5V

単電源動作をさせています(4558系の通常のオーディオ用オペアンプは、最低でも12V以上が必要です)。

使用したNJU4580は、4558系のオーディオ用オペアンプを高音質に改良したHiFiオペアンプですが、なければ、

汎用オペアンプである358に置き換えて、回路の動作をテストする事もできます。

但し、実際にLM358に置き換えてみると、クロスオーバーひずみがひどく、とてもオーディオアンプとして使えるもの

ではありませんでした。

このような用途では、オーディオ用オペアンプは必須のようです。

ゲインは26dB(20倍)にしていて、8オームのスピーカをつないだ場合で140mW程度の出力を得る事ができます。

オーディオのライン端子につないで、小型のスピーカを鳴らす事ができます。

トランジスタで作ったアンプより、小音量ではいい感じです。

(最大出力が140mWと小さいミニアンプなので、音量を上げてしまうと、音のピークの再現性で負けてしまいますし、

最大出力に近い音量まで上げてしまうと、音が歪んでしまいますが)。

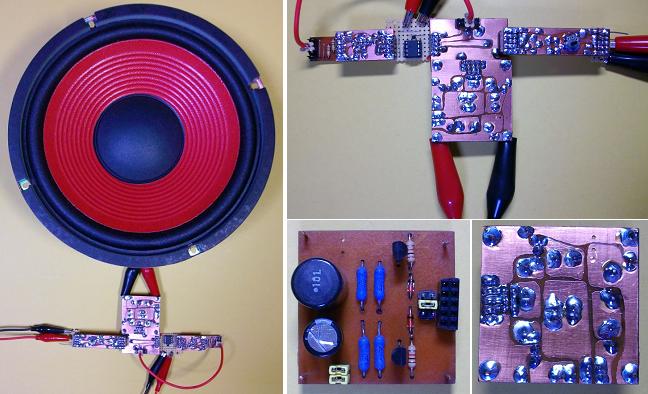

使用した部品は全て手持ちのものですが、2SA1020/2SC2655は、1A、1W、Hfe:100〜200程度のコンプリ

メンタリトランジスタなら、特に問題なく置き換えできると思います。

写真

入力の1μFにタンタルコンデンサを使っていますが、通常のアルミ電解コンデンサで問題ありません

入力の分周抵抗(1KΩ*2)に1.2KΩを使っているのは、手持ちの1KΩが足りなかったからです

回路図

SIN波(1KHz)を入力した時の出力イメージ

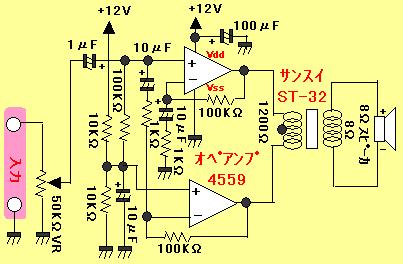

●オペアンプを使ったミニアンプ(3)

昭和レトロなサンスイのオーディオトランス(ST-32)と、オペアンプを組み合わせたパワーアンプです。

オーディオのライン出力につないで、小型のスピーカを鳴らす事ができます。

出力を大きくするため、BTLアンプにしてあります。

あまり大きな出力は得られませんが、上記のトランジスタとトランスで作ったパワーアンプより、はるかにいい感じの

音がします。レトロなマニアにも好まれそうな音です。

出力が小さいので、ゲインは20dB(10倍)にしてあります。

出力は8オームのスピーカーをつないだ場合で、15mW程度です。

電源電圧をもう少し上げる事で出力を大きくする事ができますが、このトランスは最大:0.2W型なので、あまり電圧を

上げると、トランスが壊れてしまうかも知れませんし、オペアンプの損失にも注意が必要です。

また、電圧を上げて出力を大きくする場合は、2つのオペアンプの下にある2つの100KΩは、200KΩ〜500KΩに

変更して、もう少しゲインを大きくしたほうが、使いやすいと思います。

使用したサンスイのアウトプットトランス(ST−32)は、昭和の電子工作では一般的だったものですが、現在でも、

「千石電商」 や「マルツパーツ館」で600円程度 ※H25年08月現在調べ で購入できます。

写真

回路図

SIN波(1KHz)を入力した時の出力イメージ

PK−PKは最大で1V程度です

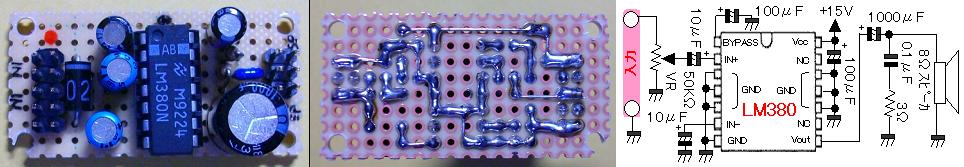

●ICを使ったミニアンプ(1) LM380N

LM380Nは、昭和の電子工作では広く使われていたオーディオパワーアンプICですが、平成の現在でも100円前後で

容易に入手できます。

秋月電子では、昔はこのICを使ったパワーアンプキットを販売していましたし、このICを使ったキットは、他にもいろいろな

ショップで販売されていました。

このICは、電源が18V、スピーカが8Ωの時、2.5ワットの出力を得る事ができます。

オーディオ用途以外にもいろいろ応用ができるICですが、例えばオーディオパワーアンプとして使う場合は、外付けはわずかな

コンデンサ程度です。

本格的なステレオアンプとして使えるICではありませんが、音はそんなに悪くはなく、小型のスピーカを鳴らす程度なら、

それなりに使える感じです。

写真/回路図

電源電圧は最大で22Vまで使用できますが、充分な放熱が必要になります

また、その場合、コンデンサの耐圧にも注意が必要です(一般的な16V耐圧のコンデンサでは使用できません)。

データシートにあるオリジナルの回路図では、スピーカの付近にある3Ωは2.7Ω、1000μFは500μFになっています

(上記の回路図の値に変更したのは、単に私の手持ちの部品の都合です)。

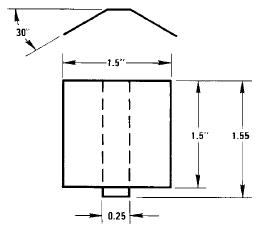

放熱器のイメージ ※LM380Nのデータシートより抜粋 (単位はインチです)

このICを実際にアンプとして使う場合は、LM380Nの3〜5、10〜12ピンを広いアースに直接ハンダ付けするか、

ICに直接、上記のような放熱器を作って接着する等の処置をして放熱する必要があります。

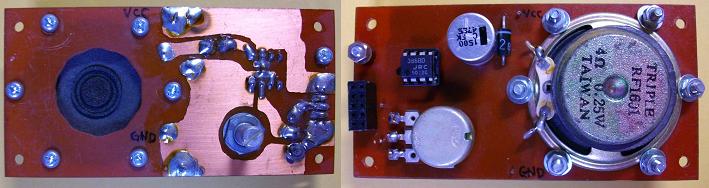

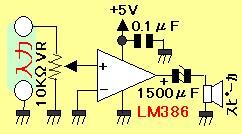

●ICを使ったミニアンプ(2) LM386

安価で外付け部品もほとんど必要がない、扱いやすいオーディオアンプです。

このICは、オーディオアンプとして一般的に使われているもので、例えばJRCの場合で、電源電圧4〜12V,Gain26/46dB

(20/200倍),出力300mW程度を得る事が出来ます。

写真

回路図(データシートの通りです。出力の電解コンデンサは、手持ちの部品の都合で大き過ぎる1500μFになっています。

メーカのデータシートでは250μFなので、こんなに大きな値にする必要はありません。)

この回路は、Gain26dB(20倍)です

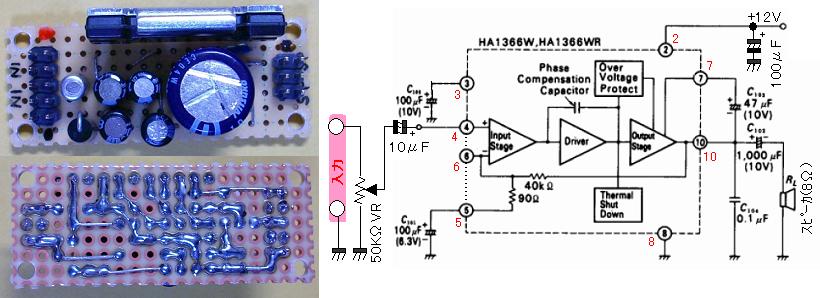

●ICを使ったミニアンプ(3) HA1366W

日立のHA1366Wがいくつかあるので、パワーアンプにしてみました。

このICは、昭和の電子工作では時々みかけたオーディオパワーアンプICで、電源が13.2V、スピーカが4Ωの時、

5.5ワットの出力を得る事ができます。

主に、カーステレオに使われていたオーディオICのようで、外付けで必要な部品はコンデンサ程度です。

本格的なステレオアンプとして使えるICではありませんが、小型のスピーカを鳴らす程度ならいいかも知れません。

ステレオ用に、ピンの並びが逆になっているタイプ(HA1366WR)もあるので、注意が必要です

写真/回路図(ほとんどデータシートそのままです)

電源電圧の上限は、絶対定格で18Vで、通常は13.2V(車のバッテリーの電圧)が推奨されています

このICを実際にアンプとして使う場合は、放熱が必要です。

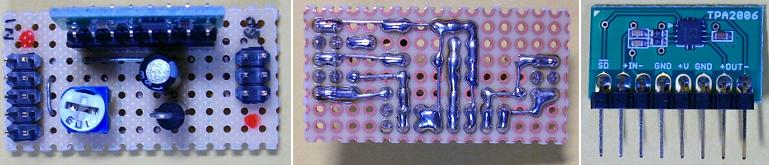

●ICを使ったミニアンプ(4) TPA2006

TPA2006は外付けパーツがほとんど不要な超小型のD級パワーアンプで

秋月電子では縦型の基板に取り付けられたモジュールが300円程度 ※H26.9現在 で購入できます。

このICは、8Ωのスピーカをつないだ場合、電源電圧が2.5〜5.5Vで使用できますし

小型ながら最大1.45W(スピーカ8Ω、電源電圧5V)もの出力が取れるので、マイコン工作には

いいかも知れません。

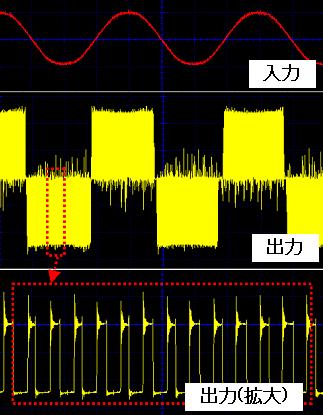

D級アンプ(デジタルアンプ)なので、入力波形と出力波形は異なった波形イメージになりますが、

実際に音楽ソースを小型のスピーカで鳴らす程度なら、ヒアリングしてみるとそれなりに使える感じです。

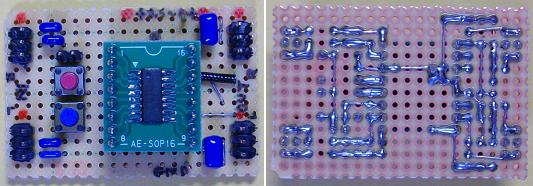

写真(基板の表裏/TPA2006モジュールのイメージ)

回路図

黄色の部分は、秋月電子のモジュール上のソルダジャンパーを設定をする事で配線済みになります

SIN波(1KHz)を入力した時の出力イメージ

アナログアンプではないので、出力波形は入力波形とは異なったイメージになります

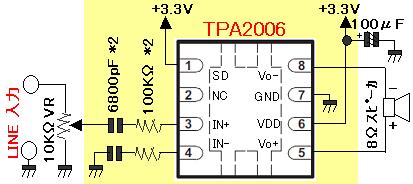

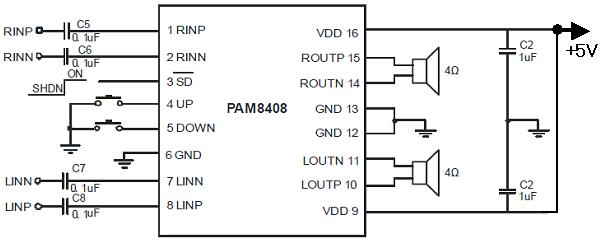

●ICを使ったミニアンプ(5) PAM8408DR

PAM8408DRは2*3WステレオオーディオデジタルパワーアンプICで、秋月電子では1個80円 ※H27.7現在

で購入できます。

このICは、電源電圧が2.5〜6Vで使用でき、外付け部品もほとんどなく、32ステップの音量調整機能も内臓しています。

但し、入力や出力、電源回路のグランドレベルは共通ではないので、用途は限られてしまうかも知れません。

このICも、D級アンプ(デジタルアンプ)なので、入力波形と出力波形は異なった波形イメージになります。

写真

PAM8408DRはSO−16Lパッケージなので、秋月電子の変換基板に取り付けています。

UPボタンを押し続けると音量が上がり、DOWN押し続けると音量が下がります。

SDをGNDにつなぐと、出力が遮断されます。

回路図 ※データシートより抜粋(データシートそのままです)

SIN波(1KHz)を入力した時の出力イメージ (電源電圧5V、負荷8Ωの時)

アナログアンプではないので、出力波形は入力波形とは異なったイメージになります

注意)マイクアンプの電源は、乾電池か、充分なノイズ対策のされたシリーズ型電源器を使う必要があります。

スイッチング方式の電源器では、ノイズの大きさがマイクの出力に比べて大きすぎて、ノイズだらけで使用できない可能性が高いです。

●トランジスタを使ったマイクアンプ(1) 2石マイクアンプ

トランジスタを使った簡単なマイクアンプです。

マイクアンプは、トランジスタで作るより、オペアンプで作ったほうが、簡単で安価で高性能なものが作れると思いますが、

実験では、この程度のトランジスタアンプでも、カラオケ用のマイク程度の音質なら、アンプにつないでも問題ない程度の音質で使用できます。

Gainが52dB(400倍)と高めになっているので、音がひずむようでしたら入力のVR(10KΩ)を絞って音量を調整します。

NFBはほとんどかけていませんが、回路図中のR1(100KΩ)を小さくする事でGainを下げる事はできます。

ただし、この場合は出力が小さくなり、ひずみが大きくなる可能性があります。

スイッチング方式のACアダプタはノイズが大きいので、マイクアンプの電源には使用できません。

充分なノイズ対策をしたシリーズ型電源器か、乾電池の使用をお勧めします。

写真

回路図

デジタルオシロスコープによる、1KHzのSIN波を入力した時の出力波形のイメージ

電源が3Vの時、最大出力はPK−PKで2V以上になりますが、あまり出力を大きくすると、ひずみが大きくなります。

Gainは、100Hzで46dB(200倍)、1KHzで52dB(400倍)程度です。

●トランジスタを使ったマイクアンプ(2) 1石マイクアンプ

実験で作ってみた1石マイクアンプです。

電源電圧が3Vの時、GAINは32dB(40倍)程度です。

オシロスコープで見ると、PK−PKが1V程度までなら、あまり歪みもなさそうですが、さすがにGAINが32dBでは小さすぎて、

カラオケマイクをアンプにつないでも、音が小さくしか聞こえません。

Gainは、もう少し高くする事は出来ますが、1石では限界がありそうです。

写真

回路図

●トランジスタを使ったマイクアンプ(3) GAIN可変タイプ

NFBでGAINを変えられるようにした2石マイクアンプです。

S1を切り替えることで、GAINを40dB(100倍)〜54dB(500倍)程度まで変えることが出来ます。

オシロスコープで見ると、出力がPK−PKで5V程度までなら、あまり歪みもなさそうです。

写真

回路図

S1がOFFで54dB(500倍)、S1が100KΩで46dB(200倍)、S1が10KΩで40dB(100倍)程度です

オシロスコープによる1KHz・SIN波を入力した時の出力波形イメージ

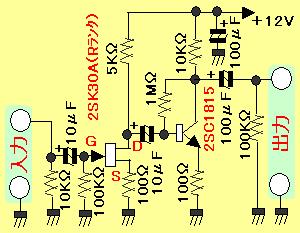

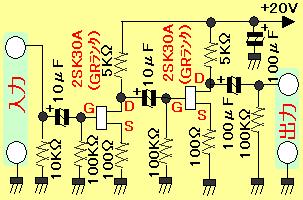

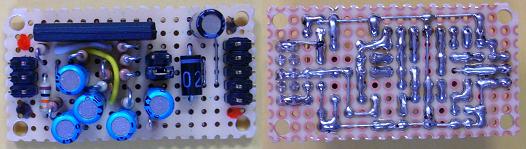

●FETを使ったマイクアンプ(1)

FETを使った簡単なマイクアンプです。

ローインピダンスのマイクアンプでは、あまり関係ありませんが、FETを使うと入力インピダンスを高くできるので、

この類のアンプには最適です。

GAINは46dB(200倍)程度で、オシロスコープで見ると、出力がPK−PKで8V程度までなら、あまり歪みも

なく使う事ができそうです。

利得を稼ぐために、トランジスタと組み合わせています。

使用したFETは、手持ちの2SK30AのRランク(Rランク以外では正常に動作しません)ですが、FETは同じランクでも

ばらつきが大きいので、この回路は調整が必要になるかも知れません。

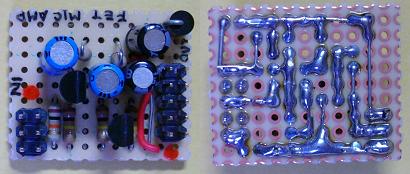

写真

回路図

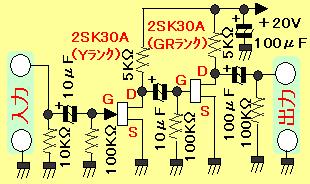

●FETを使ったマイクアンプ(2)

データシートに記載されていませんし、メーカーも推奨していないらしいので、お勧めできる使い方ではありませんが、このFETはマイナス

バイアスをかけなくても動作させる事ができます。

サンプルはノーマイナスバイアスのマイクアンプですが、マイナスバイアスをかける通常の使い方より特性はいいようです。

GAINは40dB(100倍)程度です。

オシロスコープで見ると、出力はPK−PKで5V程度までなら、あまり歪みもなく使う事ができます。

FETのランクがバラバラなのは、手持ちの部品の都合ですが、電源電圧を20Vと高めにしてあるので、FETは2つともGRランクにしたと

しても問題ないとは思います(YランクのFETをGRランクに置き換えた場合のテストはしていません。)。

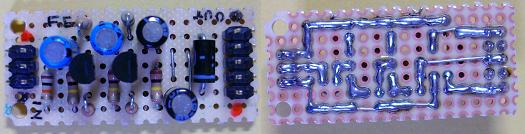

写真

回路図

デジタルオシロースコープによる1KHzのSIN波を入力したイメージ

●FETを使ったマイクアンプ(3)

上記のノーマイナスバイアスバージョンと音質の違いが気になったので、このFETの通常の使い方となるマイナスバイアスを

かけたバージョンも作ってみました。

音質の違いは分からないくらいです。

GAINは36dB(60倍)程度で、出力はPK−PKで3V程度までなら、あまり歪みもなく使う事ができます。

FETは、秋月電子で購入した2SK30AのGRランクを使用しています。

写真

回路図

デジタルオシロースコープによる1KHzのSIN波を入力したイメージ

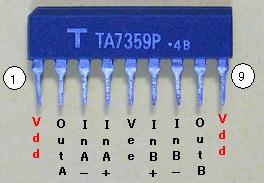

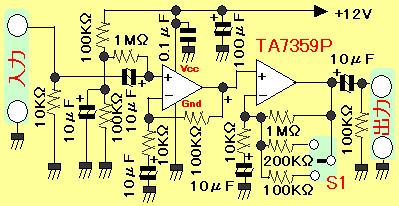

●オーディオプリアンプ用ICを使ったマイクアンプ(1) TA7359P

東芝のオーディオプリアンプ用ICのTA7359Pが手元にあったので、簡単なマイクアンプを作ってみました。

データシートによると、このICは、オーディオで汎用的に使われていた4558タイプのオペアンプを、プリアンプ用に改良したもので、低雑音、

低歪率です。

多目的で使えるように、GAINは基板上のスイッチ(S1)で、40dB(100倍)、46dB(200倍)、60dB(1000倍)程度の

切り替え式にしています。

オシロスコープで実測してみると、PK−PKで10V程度までは、ほとんど歪みなく使用できます。

古いタイプのICですが、性能は想像していた通り、トランジスタで作ったものとは比較にならないほどの高性能です。

これではトランジスタで作る気持ちがなくなってしまいます。

最近は9ピンSDPパッケージのオーディオICをあまり見かけませんが、中央(5ピン)がVee、両端(1ピン/9ピン)がVccで、

入出力は左右対称形になるように作られているので、向きを逆に装着しても、問題はありません。

写真

回路図

S1が100KΩで40dB、200KΩで46dB、OFFで60dB程度になります

●オーディオプリアンプ用ICを使ったマイクアンプ(2) LM381

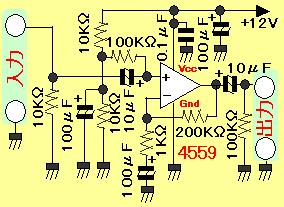

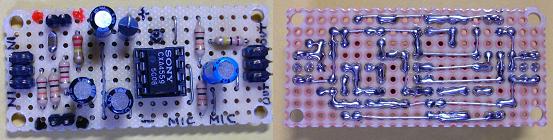

●オペアンプを使ったマイクアンプ(1) 単電源型

簡単なマイクアンプですが、トランジスタで作るより高性能なものが作れます。

オペアンプはSONYの4559を使用していますが、4558や5532等、オーディオ用のオペアンプをいろいろ差し替えて、音の違いを

聞き比べてもいいかも知れません。上記にJRC社の場合の「4558系オペアンプの一覧」を載せています。

GAINは46dB(200倍)程度にしてあります。

オシロスコープで実測してみると、出力がPK−PKで9V程度までは、ほとんど歪みなく使用できます。

写真

収納するケースの大きさの制約で基板が小さすぎるので、汚なくて無茶な部品のレイアウトです

回路図

コンデンサの容量が大きいので、電源投入後、正常に動作を開始するまでに十数秒程度の時間がかかります。

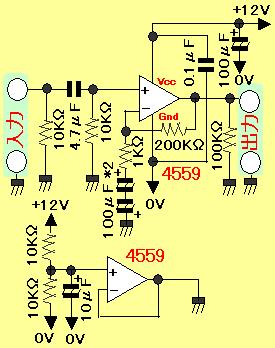

●オペアンプを使ったマイクアンプ(2) 仮想GNDによる正負電源型

仮想GNDを使って、単電源で正負電源型のマイクアンプを作ってみました。

マイクアンプは消費電力が少ないので、オペアンプで仮想GNDを作っても、電流バッファは不要です。

オペアンプは正負電源で使った方がいいと思いますし、回路も簡単なので、こちらのタイプもいいかも知れません。

GAINは46dB(200倍)程度にしてあります。

出力のコンデンサを省略しているので、この回路はDCを出力する可能性があります。

接続するアンプによっては、出力に無極性型のコンデンサを入れた方がいい場合があります。

写真

回路図

無極性型の手持ちがなかったので、オペアンプ(−)入力の下の100μF*2はバイポーラ接続をしています。

1KHzのSIN波を入力した時の出力イメージ

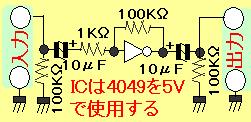

●インバータを使ったマイクアンプ(1)

C−MOSインバータ(4049BP)を使ったマイクアンプです。

もともとアナログ回路に使うものではありませんし、音質的にオーディオで使えるレベルのものではありません。

GAINは、SW1で選択できるように多段式にしていて、一段あたり20dB(10倍)程度なので、三段で60dB(1000倍)程度に

なります。電源電圧を5Vで使っているので、出力はPK−PKで5V程度です。

オシロスコープで実測してみると、一段(20dB)だけなら、音質をあまり気にしないアナログ増幅器としては使えそうですが、

マイクアンプとして、二段、三段も増幅して使うと、ひずみがかなり大きくなります。

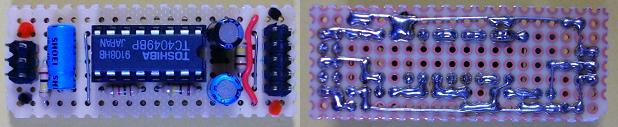

写真

回路図

回路図では省略していますが、電源には0.1μFのコンデンサと、100μF程度のコンデンサを入れたほうがいいと思います。

C−MOSロジックICなので、未使用のインバータの入力は、GNDかVCCにつないでおかないと、ICが静電気で壊れる可能性があります。

1KHzのSIN波を入力した時の、一段増幅した時の出力波形

二段以上増幅すると、ノイズもひずみも大きすぎて、波形はぐちゃぐちゃになります。

●インバータを使ったマイクアンプ(2)

上記、4049BPを使ったマイクアンプのGAINを大きく(40dB/100倍)にして一段増幅にしてみました。

オーディオ用途で使える音質ではありませんが、単なるマイクアンプにするなら、インバータを使っているにしては音質は使えないほど

悪くもありません(ノイズがやや多く、良くもありません)。

電源電圧を5Vで使っているので、出力はPK−PKで4V程度です。

写真

回路図

回路図では省略していますが、電源には0.1μFのコンデンサと、100μF程度のコンデンサを入れたほうがいいと思います。

C−MOSロジックICなので、未使用のインバータの入力は、GNDかVCCにつないでおかないと、ICが静電気で壊れる可能性があります。

デジタルオシロスコープによる1KHzのSIN波を入力した時の、出力イメージ

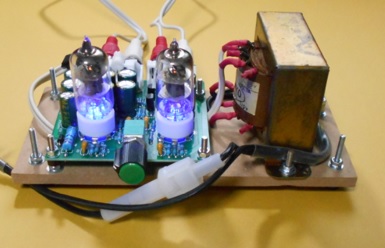

●真空管を使ったプリアンプ(1) 6J1(5極管)を使ったプリアンプキット・AMAZON

真空管を使ったプリアンプキットを組み立ててみました。

キットなので説明は省略しますが、真空管のレトロ感は、なかなか魅力的です。

私の場合、デジタルソースをこのプリアンプに入力して、出力をアナログ式のプリメインアンプの入力につないでいるので、

このプリアンプを使う意味はありません。

単に、デジタルのオーディオ信号を、このプリアンプで劣化させているだけなのですが、その音の劣化の具合が、

現在のオーディオプリメインアンプとは違った真空管の良さだと思います。

このプリアンプを通す事で、音がよくなるはずはないのですが、実際につなぐと、明らかに聞きやすい音に変わっています。

私は、この音が好きになってしまって、基板むき出しで作ったこのプリアンプを、ステレオアンプにつないで音楽を楽しんでいます。

このプリアンプキットの場合、キット以外に必要なものは12V1Aの電源トランス程度で、部品だけなら全部で3000円程度です。

このキットは、AC12Vから、正負28Vの電源を作り出すように工夫されていて、

倍電圧整流回路や、リップルフィルター、保護回路等の回路もあるので、真空管アンプなのにトランジスタも使っています。

但し、アンプ部分の回路は、昔ながらのレトロな真空管の回路そのままなので、真空管アンプの音として問題はないと思います。

この真空管(6J1)の場合、そのまま差し替え可能な真空管もいろいろあるので、真空管を差し替えてみれば、音の変化も楽しめそうです。

キットの6J1は中国製ですが、これをロシア製の6J1Pに実際に差し替えてみましたが、音が変わります。

写真1

写真2

そのままだと危ないので、ダイソーで100円で購入したMDFボードにネジ止めして使っています。

真空管ソケットの中央に青色LEDが入っているので、真空管のヒーターがオレンジ色に光り、真空管下部は青く光ります。

真空管は熱くなるので、注意が必要です。

6J1P(ロシア製)に替えてみました

外見的なデザインでは、この管は縦に入ったガラスのスジが特徴的です。

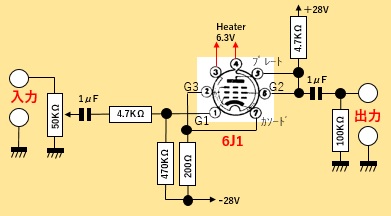

回路図(片チャンネルのみ、電源回路は省略)

5極管を使ったシングルアンプです。

電源トランスは、負荷によって電圧が変動するので、タップは調整したほうがいいと思います。

私の場合は手持ちの12V1Aのトランスを使用しましたが、12Vではなく、10Vタップで使っています。

プリント基板に電圧が印刷されているので、テスターでこの電圧になるようにタップを調整します。

この調整は、真空管を差した状態で行います。

同じ電源トランスは、秋月電子で1000円程度で購入できます。

私が購入したキットは、プリント基板のシルク印刷のトランジスタの型番が間違えていました。

TR1〜4は、実際のトランジスタと、添付の部品表を確認しながら組み立てないと、回路図がないので

間違えたはんだ付けをしてしまうかも知れません。

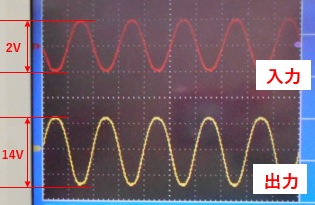

オシロスコープの波形(入力:1KHz Sin波/PK−PK 2Vの時)

GAINは、16.9dB/7倍程度で、出力がPK−PKで14Vを超えるくらいからひずみが大きくなります。

プリアンプとして考えるなら、全く問題ありません。

●オペアンプを使ったプリアンプ(1) NJM5532

NJM5532を使ったプリアンプを作ってみました。

私が使用している某社のオーディオキャプチャーの入力レベルが、通常のライン出力レベルでは足りなかったので作ったものですが、

この程度の用途なら、プリアンプとしてほどほどには使える感じです。

NJM5532は、プリアンプとして定番のオペアンプなので、電源をしっかり作れば、高性能なオーディオプリアンプになると思いますが、

電源に5V入力で出力±15VのMAU109という小型のDDコンバータを使ったのは(秋月電子で500円程度 ※R4.11.1現在)、

音質を重視するよりも、電源をUSBから取りたかった事と、小型の基板1枚に全てが収まる大きさにしたかったからです。

なお、このDDコンバータの出力は安定化されていないので、負荷電流がデータシートの一定の電流値の範囲内になるように回路は考慮が必要です。

(オペアンプを変える場合は、電圧に注意が必要です。)

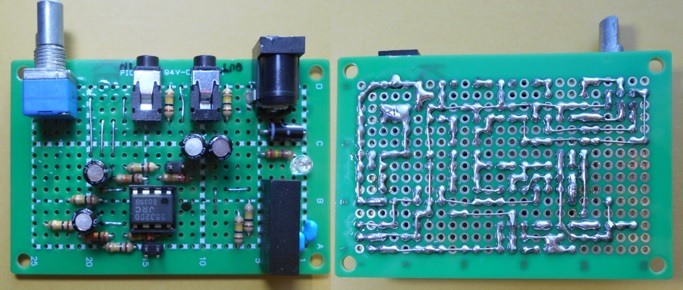

写真

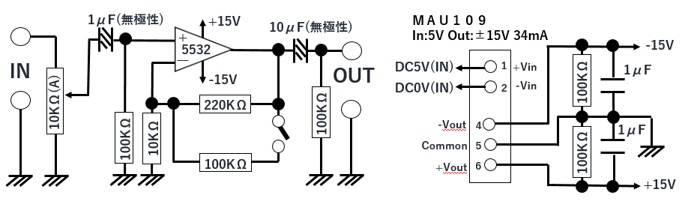

回路図(片チャンネルは省略)

ステレオ音楽ソースから、ボーカルのみを消去するものです。

カラオケテープを簡単に作る事ができるため、昔はこういう類のものは、いろいろ市販されていましたが、

最近はあまり見かけなくなりました。

原理がセンターに定位されているものを消去しているだけなので、ボーカルのみがきれいに消去できる曲も多いのですが、

曲によっては、ボーカルが消えにくい曲もあります。

この変換器でボーカルが消しやすい曲はボーカルがソロのもので、グループサウンズはおそらく消えにくいと思います。

写真と回路図

無極性の4.7μFのコンデンサは、なるべく安価にするために、秋月電子で20個100円で

購入できるチップ型積層セラミックコンデンサを使っています。

0.1μFのコンデンサも、秋月電子で100個100円で購入できる安価なチップ型

積層セラミックコンデンサを使用しています。

抵抗を全て10KΩに統一しているのは、なるべく作りやすくするためです。

写真中の2本のシリコンダイオードは、電源の極性を間違えてつないでも、回路を壊さないように

するために入れているだけなので、回路図からは省略しています。

オペアンプは、たまたま手元にあったものを使っただけで、オーディオ用で電源電圧が正負15V程度

で使えるものなら、例えば5532のようなものでも置き換え可能だと思います。

正負12Vの電源器をつないだイメージ

オペアンプの実験には、正負電源が必要になる事が多いので、小型のトラッキング

電源があると便利です。

写真の電源は、VRをまわす事で、正負1.8〜15V(3.6〜30V)30mAの

電圧可変ができるもので、詳しくは

「(別室)レトロのページ」で取り上げています。

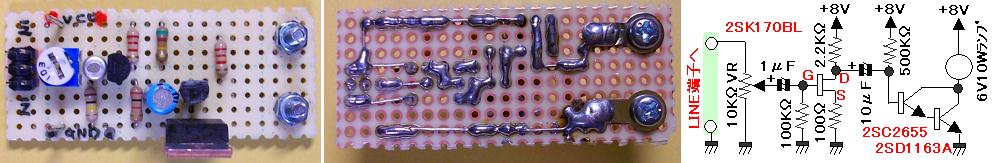

古い原付バイクのテールランプ(6V10W)を使って、イルミネーションを作ってみました。

オーディオ・ライン端子につなぐと、音楽の音量に合わせて、ランプが点滅します。

2SK170BLは、オーディオ用のローノイズなFETで、秋月電子で10個300円程度で購入できます。

FETで7倍程度の増幅をしていますが、入力にFETを使ったのは、入力インピダンスを高くするためで、

入力インピダンスを高くする事で、他のオーディオ機器の音質に影響を与えないようにするためです。

写真と回路図

接続イメージ

秋月電子で購入した「USBオーディオステレオアンプ基板」をケースに入れただけのものです。

この基板は、UAC3552Aを使ったUSB・DAコンバータと、TA1101Bを使った10W+10Wデジタルアンプで

構成されていて、パワーアンプを使うためには基板の改造が必要なのですが、ライン出力を得るだけならこのまま

使用できます。

PCM2704DBRを使ったUSB・DAコンバータも実験で作っているのですが、このボードが600円と、USB・DA

コンバータの機能のみを使うだけでも安いので、実験で使ってみました。

基板イメージ/ケースに入れたイメージ

PIC以外のMPUの事例は、こちらで紹介しています

現時点では「AVR」。「H8」,「SH2」,「R8C」,「RL78」,「ARM」,「STM8S」,「MSP430」,「CPLD」等

のMPUページや、それ以外のページがあります。