丂仸偙偺儁乕僕偼屄恖揑側庯枴偵傛偭偰彂偐傟偰偍傝丄挊幰偼慡偰偺撪梕偵偮偄偰丄偄偐側傞愑擟傕晧偄傑偣傫丅

丂偙偺儁乕僕偼丄俹俬俠傗懠偺俠俹倀傪巊偭偨丄摦偔嶌昳偺惢嶌傪徯夘偟偰偄傑偡丅

丂仠廳梫側偍抦傜偣乮掶惓偲偍榣傃乯仠

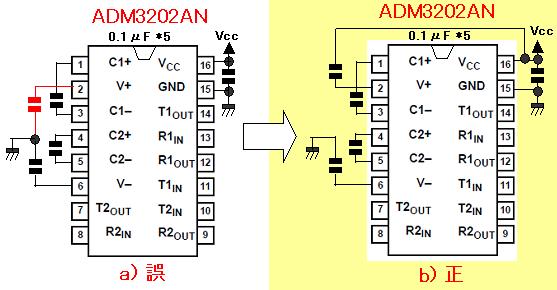

丂丂侾丏俙俢俵俁俀侽俀偺僐儞僨儞僒偺愙懕偵偮偄偰

彫偝側嶌昳傪嶌傞

丂仠娙扨側儅僀僐儞僶僊乕傪嶌偭偰傒傞嘆

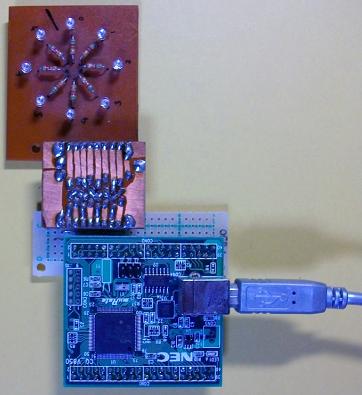

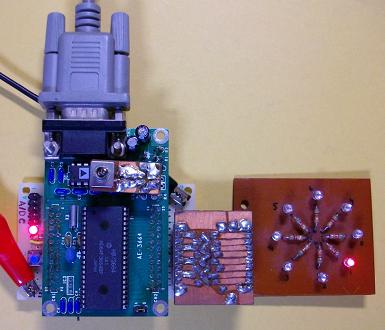

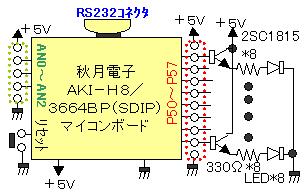

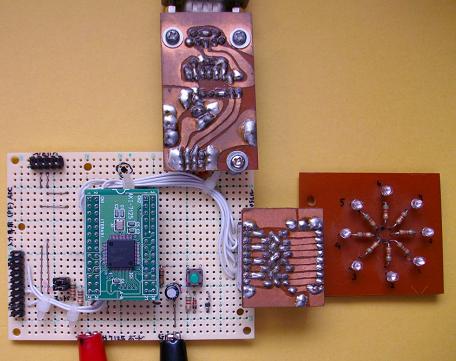

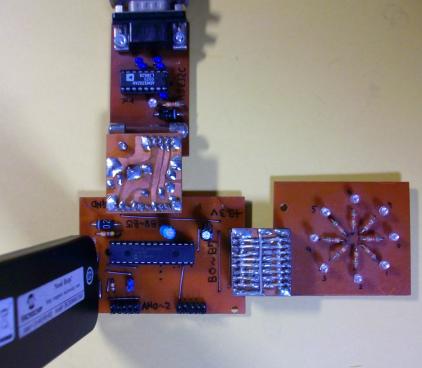

丂丂丂儅僀僐儞傪忔偣偨娙扨側幚尡梡僶僊乕傪嶌偭偰傒傑偟偨丅

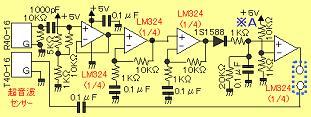

丂丂丂丂侾丏傑偢偼丄幵懱乮僔儍乕僔乕乯偺惢嶌丂丂丂丂乮僔儍乕僔乕晹暘偺惂嶌旓丗侾俆侽侽墌掱搙乯

丂丂丂丂俀丏師偵丄僪儔僀僶乕傪嵹偣傞丂丂丂丂乮偙偺晹暘偺惂嶌旓丗侾侽侽侽墌掱搙乯

丂丂丂丂俁丏師偵丄僙儞僒乕傪庢傝晅偗傞丂

丂丂丂丂岺帠拞!!

丂丂丂丂係丏俠俹倀儃乕僪傪嵹偣傟偽姰惉丂

丂丂丂丂岺帠拞!!

抦幆儀乕僗傪嶌傞嘆

丂仠俠倄俧倂俬俶偲俧俠俠偵傛傞娙扨側僔儈儏儗乕僔儑儞

僄僨傿僞偺僼傽僀儖傪曐懚偡傞帪偺巜掕丂夋柺偼巊梡偟偰偄傞僄僨傿僞偵傛傝堎側傝傑偡 丂侾丏柪楬傪夝偄偰丄偄傠偄傠側儖乕僩傪堦昅彂偒偱恑傓

娙扨側柪楬偺僒儞僾儖 丂丂丂丂丂弨旛拞!!

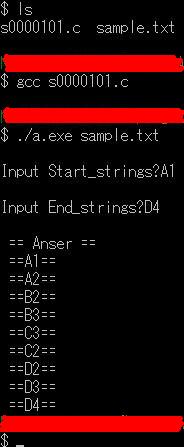

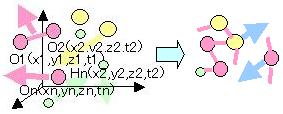

幚峴僀儊乕僕

僨乕僞儀乕僗偺僼僅乕儅僢僩

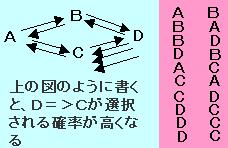

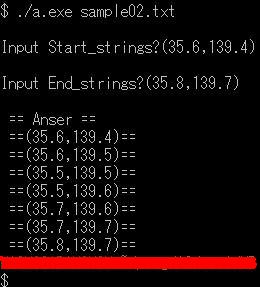

廳暋偡傞儗僐乕僪傪彂偔偲丄偦偺嬫娫偑慖戰偝傟傞妋棪偑崅偔側傝傑偡

僾儘僌儔儉僜乕僗僒儞僾儖(CYGWIN丂gcc梡丂C尵岅僾儘僌儔儉) 丂

僨乕僞儀乕僗僒儞僾儖(CYGWIN丂忋婰僾儘僌儔儉梡丂僒儞僾儖僨乕僞儀乕僗) 丂

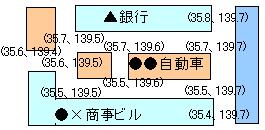

丂俀丏俧俬俽(抧恾忣曬僔僗僥儉)傊偺墳梡

娙扨側抧恾偺僒儞僾儖丂悢帤偼堒搙丒宱搙忣曬傪憐掕偟偰偄傑偡 幚峴僀儊乕僕丂悢帤偼堒搙丒宱搙忣曬傪憐掕偟偰偄傑偡 僾儘僌儔儉僜乕僗僒儞僾儖(CYGWIN丂gcc梡丂C尵岅僾儘僌儔儉) 丂丂仸拲乯侾偲慡偔摨偠僾儘僌儔儉偱偡丂

僨乕僞儀乕僗僒儞僾儖(CYGWIN丂忋婰僾儘僌儔儉梡丂僒儞僾儖僨乕僞儀乕僗) 丂

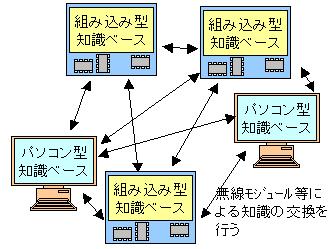

丂俁丏僱僢僩儚乕僋宆墘嶼偱丄儘儃僢僩偺帺桼側堄巙偱峴摦傪峴側傢偣傞

僱僢僩儚乕僋宆寁嶼梡僨乕僞儀乕僗偺僀儊乕僕恾 堦斒揑側僾儘僌儔儉偱彂偄偨応崌偺僀儊乕僕恾 僀儊乕僕恾

幚峴僀儊乕僕丂

僨乕僞儀乕僗僒儞僾儖偺撪梕乮恾偼懡彮娙棯壔偟偰彂偄偰偁傝傑偡乯

僨乕僞儀乕僗偺僼僅乕儅僢僩偼忋婰偲摨偠偩

僾儘僌儔儉僜乕僗僒儞僾儖(CYGWIN丂gcc梡丂C尵岅僾儘僌儔儉) 丂

僨乕僞儀乕僗僒儞僾儖(CYGWIN丂忋婰僾儘僌儔儉梡丂僒儞僾儖僨乕僞儀乕僗)

丂丂侾乯怴婯崁栚偺捛壛

幚峴僀儊乕僕丂

僒儞僾儖偺撪梕乮恾偼娙棯壔偟偰彂偄偰偁傝傑偡乯丂

僾儘僌儔儉僜乕僗僒儞僾儖(CYGWIN丂gcc梡丂C尵岅僾儘僌儔儉) 丂

僨乕僞儀乕僗僒儞僾儖(CYGWIN丂忋婰僾儘僌儔儉梡丂僒儞僾儖僨乕僞儀乕僗)

丂丂丂丂丂丂弨旛拞!!

抦幆儀乕僗傪嶌傞嘇

丂仠俙倁俼儅僀僐儞偲俙倁俼亅俧俠俠偵傛傞娙扨側抦幆儀乕僗

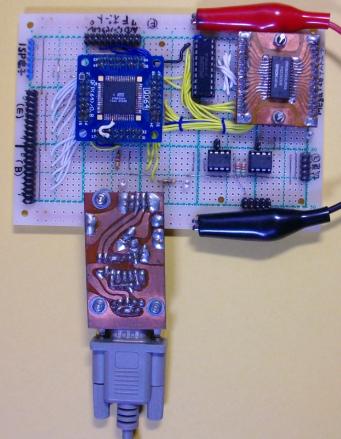

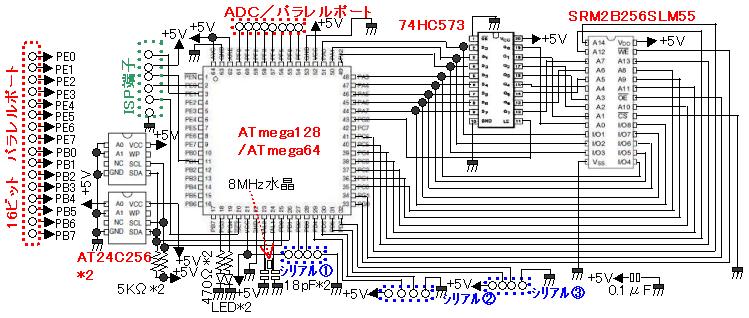

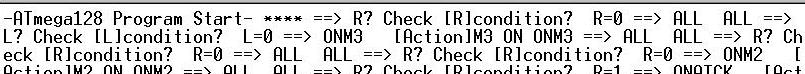

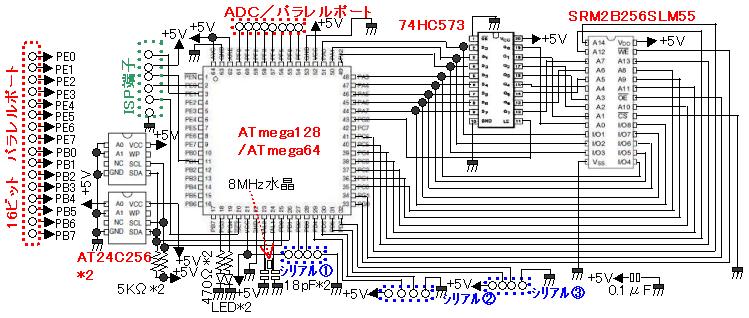

丂侾丏俙倁俼偱抦幆儀乕僗傪摦偐偡嘆丂丂(ATmega128/ATmega64)

幨恀乮乽乮暿幒乯俙倁俼偺儁乕僕乿偲摨偠偱偡乯丂

夞楬恾乮乽乮暿幒乯俙倁俼偺儁乕僕乿偲摨偠偱偡乯丂

僒儞僾儖偺撪梕乮忋偺恾偼懡彮娙棯壔偟偰彂偄偰偁傝傑偡乯

幚峴僀儊乕僕丂

僾儘僌儔儉僜乕僗僒儞僾儖(AVR丂ATmega128/ATmega64丂avr-gcc梡丂C尵岅僾儘僌儔儉) 丂

丂俀丏俙倁俼偱抦幆儀乕僗傪摦偐偡嘇丂丂(ATmega128/ATmega64)

幨恀乮乽乮暿幒乯俙倁俼偺儁乕僕乿偲摨偠偱偡乯丂

夞楬恾乮乽乮暿幒乯俙倁俼偺儁乕僕乿偲摨偠偱偡乯丂

僒儞僾儖偺撪梕乮忋偺恾偼懡彮娙棯壔偟偰彂偄偰偁傝傑偡乯

僾儘僌儔儉僜乕僗僒儞僾儖(AVR丂ATmega128/ATmega64丂avr-gcc梡丂C尵岅僾儘僌儔儉) 丂

僾儘僌儔儉僜乕僗僒儞僾儖(Atmel丂AT24C256丂Serial-EEP-Programer梡丂ASM僼傽僀儖) 丂

丂俁丏俙倁俼偱抦幆儀乕僗傪摦偐偡嘊丂丂(ATmega128/ATmega64)

幨恀

僀儊乕僕恾丂

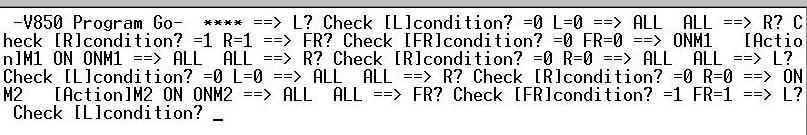

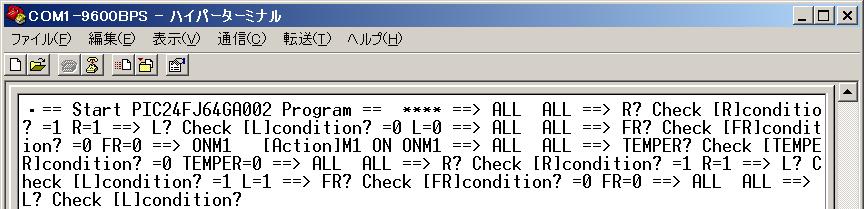

僴僀僷乕僞乕儈僫儖偺僀儊乕僕

夞楬恾丂

僒儞僾儖偺撪梕乮偙偺僒儞僾儖偺擖椡偼俽倂偩偗側偺偱丄僲僂僴僂擖椡偺抦幆儗僐乕僪偼妱垽偟偰偁傝傑偡乯

僾儘僌儔儉僜乕僗僒儞僾儖(AVR丂ATmega128/ATmega64丂avr-gcc梡丂C尵岅僾儘僌儔儉)

抦幆儀乕僗傪嶌傞嘊

丂仠倁俉俆侽偵傛傞娙扨側抦幆儀乕僗

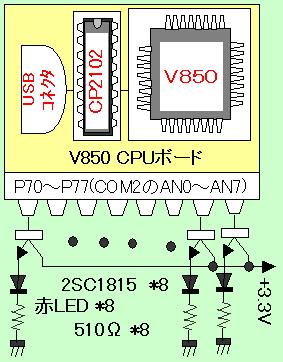

丂侾丏倁俉俆侽偱抦幆儀乕僗傪摦偐偡丂丂(V850:兪PD70F3716GC)

幨恀乮乽乮暿幒乯偍傑偗偺儁乕僕乿偺倁俉俆侽偺幚尡婎斅傪偦偺傑傑巊梡偟傑偟偨乯丂

夞楬恾乮乽乮暿幒乯偍傑偗偺儁乕僕乿偺倁俉俆侽偺幚尡婎斅傪偦偺傑傑巊梡偟傑偟偨乯丂

僒儞僾儖偺撪梕乮俙倁俼偺僒儞僾儖偲摨偠偱偡乯

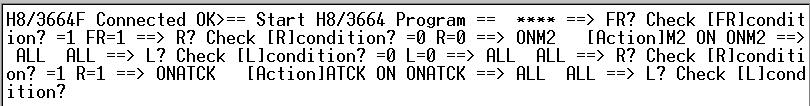

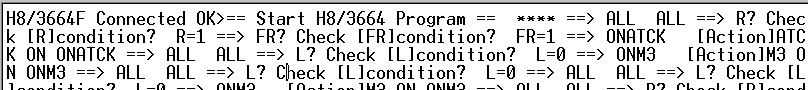

僴僀僷乕僞乕儈僫儖偺僀儊乕僕丂丂丂仸拲乯捠怣僗僺乕僪偼38400[BPS]偱偡

僾儘僌儔儉僜乕僗僒儞僾儖(V850梡丂俧値倳僣乕儖丒Gnu-gcc梡丂C尵岅僾儘僌儔儉) 丂

忋婰丄俧値倳僾儘僌儔儉傪娷傓僼僅儖僟慡偰丂仸僐儞僷僀儖曽朄偼丄Cygwin忋偱make偡傞偩偗偱偡 丂丂

丂仠俫俉乛俁俇俇係乮俿倝値倷乯偵傛傞娙扨側抦幆儀乕僗

丂侾丏俫俉乛俁俇俇係乮俿倝値倷乯偱抦幆儀乕僗傪摦偐偡嘆丂丂(H8/3664F丂亄丂gcc)

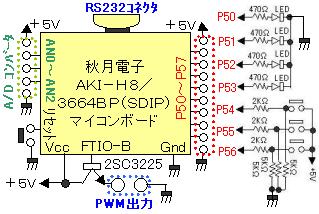

幨恀乮乽乮暿幒乯俫亅俉偱梀傏偆偺儁乕僕乿偺乽幚尡儃乕僪丒僞僀僾侾俙乿傪偦偺傑傑巊梡偟偰偄傑偡乯丂

夞楬恾乮乽乮暿幒乯俫亅俉偱梀傏偆偺儁乕僕乿偺乽幚尡儃乕僪丒僞僀僾侾俙乿傪偦偺傑傑巊梡偟偰偄傑偡乯丂

僒儞僾儖偺撪梕乮俙倁俼偺僒儞僾儖偲摨偠偱偡乯

僴僀僷乕僞乕儈僫儖偺僀儊乕僕丂丂丂仸拲乯捠怣僗僺乕僪偼38400[BPS]偱偡

僾儘僌儔儉僜乕僗僒儞僾儖(H8/3664梡丂俧値倳僣乕儖梡丂C尵岅僾儘僌儔儉) 丂

H8/OS偺奐敪娐嫬丂仸忋婰丄C尵岅僾儘僌儔儉傪娷傓僼僅儖僟慡偰丂

丂俀丏俫俉乛俁俇俇係乮俿倝値倷乯偱抦幆儀乕僗傪摦偐偡嘇丂丂(H8/3664F丂+丂H8/OS丂亄丂gcc)

幨恀乮俵倕倗倎侾俀俉乛俇係偱嶌偭偨傾僟僾僞傪丄俫俉乛俁俇俇係偺俹俷俼俿俆偵偮側偄偩偩偗偱偡乯

夞楬恾乮俵倕倗倎侾俀俉乛俇係偱嶌偭偨傾僟僾僞傪丄俫俉乛俁俇俇係偺俹俷俼俿俆偵偮側偄偩偩偗偱偡乯

僒儞僾儖偺撪梕乮擖椡偼俽倂偩偗側偺偱丄僲僂僴僂擖椡偺抦幆儗僐乕僪偼妱垽偟偰偁傝傑偡乯

僀儊乕僕恾丂乮俙倁俼丂俵倕倗倎侾俀俉乛俇係偺椺偲摨偠偱偡乯

僴僀僷乕僞乕儈僫儖偺僀儊乕僕丂丂丂仸拲乯捠怣僗僺乕僪偼38400[BPS]偱偡

僾儘僌儔儉僜乕僗僒儞僾儖(H8/3664梡丂俧値倳僣乕儖梡丂C尵岅僾儘僌儔儉) 丂

main.lzh 丂

H8/OS偺奐敪娐嫬丂仸忋婰丄C尵岅僾儘僌儔儉傪娷傓僼僅儖僟慡偰丂丂丂丂

丂仠俽俫俀乮俽俫俈侾俀俆俥乯偵傛傞娙扨側抦幆儀乕僗

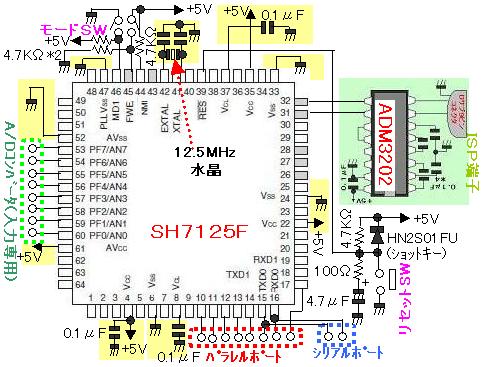

丂侾丏俽俫俀偱抦幆儀乕僗傪摦偐偡丂丂(SH7125F丂亄丂HEW)

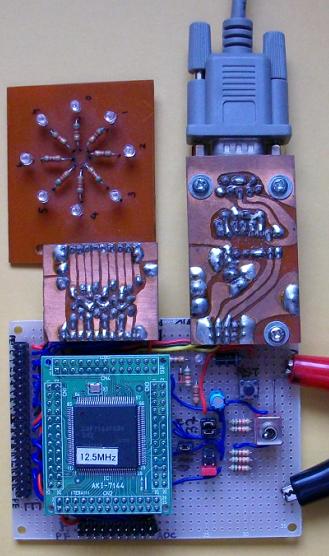

幨恀乮乽(暿幒)俽俫亅俀(SH7125F/SH7144F)偱梀傏偆乿偺乽幚尡儃乕僪丒僞僀僾侾乿傪偦偺傑傑巊梡偟偰偄傑偡乯丂

夞楬恾乮乽(暿幒)俽俫亅俀(SH7125F/SH7144F)偱梀傏偆乿偺乽幚尡儃乕僪丒僞僀僾侾乿傪偦偺傑傑巊梡偟偰偄傑偡乯丂

僒儞僾儖偺撪梕乮俙倁俼偺僒儞僾儖偲摨偠偱偡乯

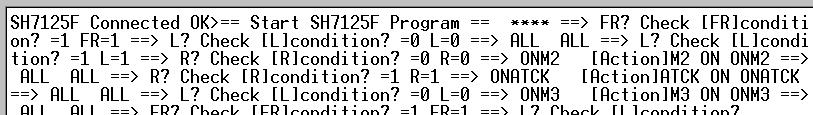

僴僀僷乕僞乕儈僫儖偺僀儊乕僕丂丂丂仸拲乯捠怣僗僺乕僪偼9600[BPS]偱偡

僾儘僌儔儉僜乕僗僒儞僾儖(SH7125梡丂俫俤倂丂C尵岅僾儘僌儔儉)

丂仠俽俫俀乮俽俫俈侾係係俥乯偵傛傞娙扨側抦幆儀乕僗

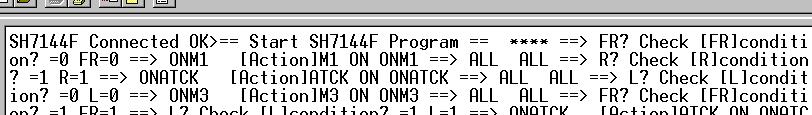

丂侾丏俽俫俀偱抦幆儀乕僗傪摦偐偡嘆丂丂(SH7144F丂亄丂HEW)

幨恀乮乽(暿幒)俽俫亅俀(SH7125F/SH7144F)偱梀傏偆乿偺乽幚尡儃乕僪丒僞僀僾侾乿傪偦偺傑傑巊梡偟偰偄傑偡乯丂

夞楬恾乮乽(暿幒)俽俫亅俀(SH7125F/SH7144F)偱梀傏偆乿偺乽幚尡儃乕僪丒僞僀僾侾乿傪偦偺傑傑巊梡偟偰偄傑偡乯丂

僒儞僾儖偺撪梕乮俙倁俼偺僒儞僾儖偲摨偠偱偡乯

僴僀僷乕僞乕儈僫儖偺僀儊乕僕丂丂丂仸拲乯捠怣僗僺乕僪偼9600[BPS]偱偡

僾儘僌儔儉僜乕僗僒儞僾儖(SH7144梡丂俫俤倂丂C尵岅僾儘僌儔儉)

丂俀丏俽俫俀偱抦幆儀乕僗傪摦偐偡嘇丂丂(SH7144F丂亄丂HEW)

幨恀丂

夞楬恾乮揹尮偑俁丏俁倁側偺偱丄俴俤俢偼愒怓偱側偄偲摦嶌偟傑偣傫乯丂

僒儞僾儖偺撪梕乮俙倁俼偺僒儞僾儖偲摨偠偱偡乯

僀儊乕僕恾丂乮俙倁俼丂俵倕倗倎侾俀俉乛俇係偺椺偲摨偠偱偡乯

僴僀僷乕僞乕儈僫儖偺僀儊乕僕丂丂丂仸拲乯捠怣僗僺乕僪偼9600[BPS]偱偡

僾儘僌儔儉僜乕僗僒儞僾儖(SH7144梡丂俫俤倂丂C尵岅僾儘僌儔儉)

丂俁丏俽俫俀偱抦幆儀乕僗傪摦偐偡嘊丂丂(SH7144F丂亄丂TOPPERS/JSP)

丂丂丂丂丂丂丂弨旛拞

丂仠俹俬俠乮俹俬俠俀係俥俰俇係俧俙侽侽俀乯偵傛傞娙扨側抦幆儀乕僗

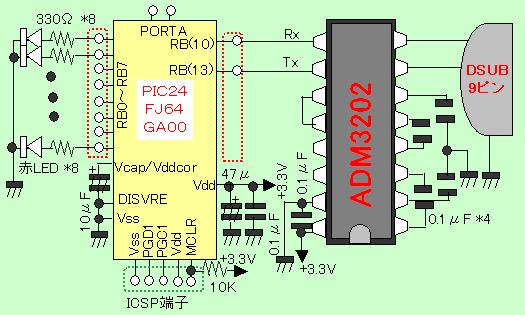

丂侾丏俹俬俠偱抦幆儀乕僗傪摦偐偡丂丂(PIC24FJ64GA002)

幨恀

夞楬恾

僒儞僾儖偺撪梕乮忋婰丄俵倕倗倎侾俀俉乛俇係偺僒儞僾儖偲摨偠偱偡乯

僴僀僷乕僞乕儈僫儖偺僀儊乕僕

僾儘僌儔儉僜乕僗僒儞僾儖乮PIC24FJ64GA002梡丂俠俁侽梡丂俠尵岅僾儘僌儔儉乯

抦幆儀乕僗傪嶌傞嘋

丂仠俙們倲倝倴倕俛俙俽俬俠偵傛傞娙扨側抦幆儀乕僗

丂丂抦幆儀乕僗傪丄儕僜乕僗偑朙晉側僷僜僐儞忋偵嶌傞帠傪峫偊偰偄傑偡丅

岺帠拞!!

彫宆儘儃僢僩乮帋嶌婡乯傪嶌傞

岺帠拞!!

戝宆儘儃僢僩傪嶌傞

岺帠拞!!

嬥懏偺儁乕僕

偨偩偄傑丄弨旛拞!!

丂傑偨丄抦幆僨乕僞儀乕僗偱帺憱偡傞戝宆儘儃僢僩傪嶌傞帠傪堦偮偺栚昗偵偟偰偄傑偡丅

丂偙偺儁乕僕偱偼丄撪梕偑暋嶨偵側傞偺偱寁嶼幃偼徣棯偟偰偄傑偡丅寁嶼幃偵偮偄偰偼丄

乽乮暿幒乯寁嶼偺儁乕僕乿 偱愢柧偟偰偄傑偡丅

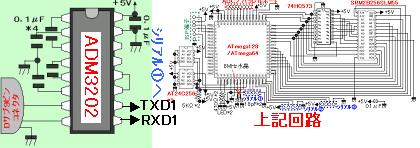

丂丂丂丂偙偺俫俹偺俙俢俵俁俀侽俀傪巊偭偨夞楬恾偱偼丄俙俢俵俁俀侽俀偺俀僺儞偵偮側偑偭偰偄傞侽丏侾兪俥偺僐儞僨儞僒傪俧値倓偵偮側偄偱

丂丂丂丂幚尡偟偰偄傑偡偑乮恾倎乯丄俙俢俵俁俀侽俀偺僨乕僞僔乕僩偱偼丄偙偺僐儞僨儞僒偼倁們們偵偮側偖傛偆偵側偭偰偄傑偡乮恾倐乯丅

丂丂丂丂幚尡偱偼丄偙偺傛偆側偮側偓曽偱傕俬俠偺僠儍乕僕億儞僾偼惓忢偵摦嶌偟偰偄傑偡偑丄僨乕僞僔乕僩偱偼乮恾倐乯偺傛偆偵婰弎偝傟

丂丂丂丂偰偄傞偺偱丄僨乕僞僔乕僩偺捠傝偵乮恾倐乯偺傛偆偵偟偨傎偆偑偄偄偲巚偄傑偡丅

丂

丂

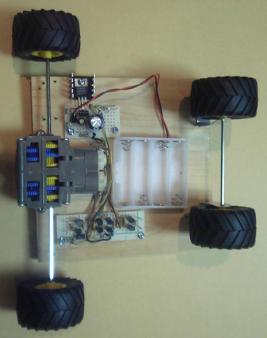

丂丂丂愒奜慄儕儌僐儞偱憖嶌偟偨傝丄抦幆儀乕僗傪嵹偣偰帺憱偝偣傞幚尡偵巊偆偨傔偺傕偺偱偡丅

丂丂丂丂丂丂丂俠俹倀儃乕僪傪庢傝晅偗傞偨傔偺栘曅乮僟僀僜乕偱侾侽侽墌偱峸擖乯偵丄揷媨柾宆偺僊儎僙僢僩偲僶僊乕梡偺僞僀儎僙僢僩傪

丂丂丂丂丂丂庢傝晅偗傑偡丅

丂丂丂丂丂丂帺嶌偟偨幉庴偗埲奜偺惢嶌偵昁梫側傕偺偼僪儔僀僶乕侾杮偲丄晅懏偺俇妏儗儞僠偔傜偄偱丄俀帪娫傕偁傟偽偱偒偰偟傑偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂揷媨柾宆偺僊儎僙僢僩乽僟僽儖僊儎儃僢僋僗丗俶倧侾俇俉乿偼丄僊傾斾傪崅懍乣掅懍傑偱偺係抜奒偐傜慖戰偟偰慻傒棫偰傜傟傞傛偆偵

丂丂丂丂丂丂側偭偰偄傞偑丄僊傾斾偼嵟傕掅懍偺乽俁係係丏俀丗侾乿傪慖戰偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂偙偺僊傾斾偩偲丄儌乕僞乕偵俁倁偺揹埑傪偐偗傞偲丄庤偱偼巭傔傜傟側偄偔傜偄偺僩儖僋偑偁傝傑偡丅

丂丂丂丂丂丂僞僀儎僙僢僩偼丄揷媨柾宆偺乽僆僼儘乕僪僞僀儎僙僢僩丗俶倧俋俇乿傪俀戜巊梡偟傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂偙偺僞僀儎偼嬻婥僞僀儎偱丄椡傪壛偊傞偲揔搙偵曄宍偟偰僑儉偑枾拝偡傞偨傔丄僆僼儘乕僪偱側偔偰傕嫮偄僌儕僢僾椡偑偁傝傑偡丅

丂丂丂丂丂丂幚尡偱偼俁侽搙偔傜偄偵孹幬偝偣偨僥乕僽儖偺忋偱傕丄僞僀儎偑嬻夞傝偡傞帠柍偔搊偭偰偄傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂偨偩偟丄慜椫僞僀儎偺幉庴偗偩偗偼丄巗斕偺傕偺偱偼悺朄偑偙偺栘曅偵崌傢側偄偺偱丄儂乕儉僙儞僞偱攦偭偨俴帤傾儞僌儖

丂丂丂丂丂丂偱帺嶌乮幉庴偗梡偵寠傪偁偗偨偩偗偩乯偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂僔儍僼僩偼丄僊傾儃僢僋僗偵偮偄偰偔傞50mm偱偼懌傝側偄偺偱丄100mm偺傕偺偵岎姺偟偰偄傑偡丅

幨恀

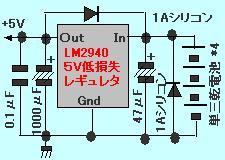

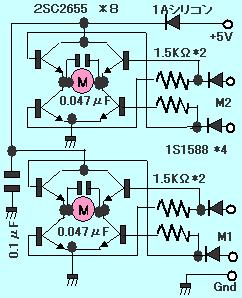

丂丂丂丂丂丂揹抮儃僢僋僗偲丄儌乕僞傪僪儔僀僽偡傞偨傔偺僩儔儞僕僗僞傪嵹偣傑偡丅偙偺儌乕僞偼忋尷偑俁倁偱偡丅

丂丂丂丂丂丂僩儔儞僕僗僞偵庤帩偪偺彫宆偺傕偺傪巊偭偨偨傔偵懝幐偵梋桾偑側偔丄傗傓側偔僟僀僆乕僪偱揹埑傪棊偲偟偰巊偭偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂杮摉偼丄傕偭偲戝偒側僩儔儞僕僗僞傪巊偆偐丄僷儚乕俵俷俽俥俤俿傪巊偆傋偒偱偡丅

丂

丂丂丂丂丂丂儌乕僞乕偼偐側傝僲僀僘傪敪惗偡傞偺偱丄儌乕僞乕偺椉抂偵偼0.047兪F偺僐儞僨儞僒傪偮偗偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂偙偺曽朄偼丄儔僕僐儞傗儅僀僐儞偱柾宆梡偺儌乕僞乕傪摦偐偡帪偵偼堦斒揑偱偡偑丄

丂丂丂丂丂丂幚嵺偵偼丄僐儞僨儞僒掱搙偱偼僲僀僘懳嶔偼廩暘偱偼側偔丄僆僔儘偱應掕偡傞偲丄揹尮儔僀儞偵偼偐側傝僲僀僘偑忔偭偰偄偰丄

丂丂丂丂丂丂儅僀僐儞傪岆摦嶌偝偣傞壜擻惈偼偁傝傑偡丅

幨恀

夞楬恾乮揹尮晹乯

夞楬恾乮儌乕僞乕僪儔僀僶乕晹乯

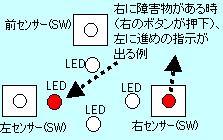

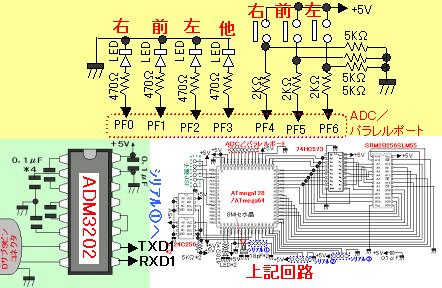

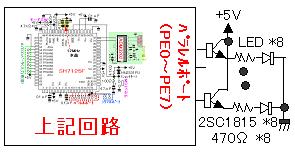

丂丂丂丂丂乮侾乯挻壒攇僙儞僒乕傪庢傝晅偗傞丂丂丂丂乮偙偺晹暘偺惂嶌旓丗侾俆侽侽墌掱搙乯

丂丂丂丂丂丂忈奞暔傪専抦偟丄忈奞暔傑偱偺嫍棧傪應掕偡傞偨傔偵丄挻壒攇僙儞僒乕傪嵹偣傑偡丅

丂丂丂丂丂丂偙偺僙儞僒乕儃乕僪傪巊偭偨帠椺偼丄乽俹俬俠暠摤婰乿傗乽暿幒俙倁俼偺儁乕僕乿偱庢傝忋偘偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂挻壒攇僙儞僒乕偼丄儅僀僐儞傪巊偭偰丄忈奞暔傑偱偺嫍棧偵墳偠偨惂屼偑偱偒傞偺偱丄偙偺庬偺僙儞僒乕偵偼嵟揔偱偡丅

幨恀

夞楬恾丂仸徻嵶偼乽俹俬俠暠摤婰乿傗乽暿幒俙倁俼偺儁乕僕乿偱庢傝忋偘偰偄傑偡

丂丂丂丂丂乮俀乯應棧僙儞僒乕傪庢傝晅偗傞

丂丂丂丂丂丂廐寧揹巕偱斕攧偝傟偰偄傞僔儍乕僾惢偺應棧儌僕儏乕儖偼丄岝妛幃偱丄侾侽乣俉侽們倣偺嫍棧偑儌僕儏乕儖扨懱乮捛壛偺夞楬傕

丂丂丂丂丂丂儅僀僐儞傕晄梫乯偱應掕偱偒傞偺偱丄偙偺椶偺忈奞暔僙儞僒乕偲偟偰偼嵟揔偱偡丅

丂丂丂丂丂丂傑偨丄壙奿偑係侽侽墌掱搙偲埨偄偺偱丄戝検偵巊偭偰傕丄戝偒側弌旓偵偼側傝傑偣傫丅

幨恀丂仸揔崌偡傞俁俹僐僱僋僞偼峸擖偱偒側偐偭偨偺偱丄僕儍儞僋壆偱峸擖偟偨侾侽俹偺傕偺傪愗抐偟偰巊偭偰偄傑偡

丂丂丂丂丂乮俁乯僼僅僩儕僼儗僼僞傪庢傝晅偗傞

丂丂丂丂丂乮係乯愒奜慄僙儞僒乕傪庢傝晅偗傞

丂 丂仸拲乯CYGWIN偵偮偄偰偼丄

乽乮暿幒乯俠倷倗倵倝値偺儁乕僕乿 偱愢柧偟偰偄傑偡丅

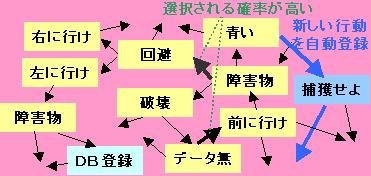

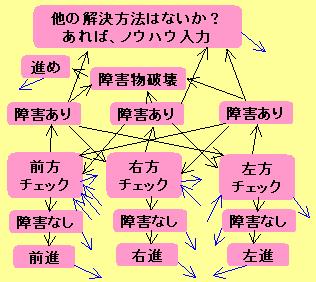

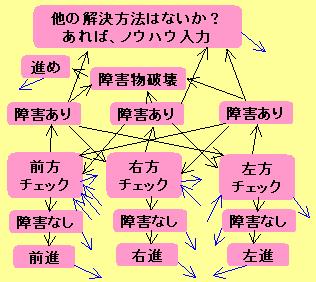

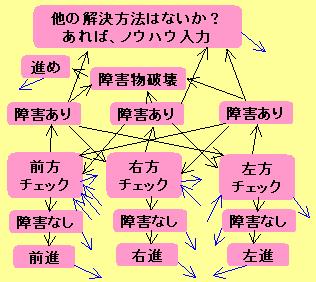

丂丂丂丂僾儘僌儔儉傗儕儌僐儞偱摦偐偡偩偗偱偼偮傑傜側偄偺偱丄偄偔偮偐娙扨側抦幆儀乕僗傪嶌偭偰傒傑偟偨丅

丂丂丂丂俠倄俧倂俬俶偱俧俠俠傪巊偭偨偺偼丄慻傒崬傒宆俠俹倀傊偺堏怉傪梕堈偵偡傞偨傔偱偡丅

丂丂丂丂俹俬俠丄俙倁俼丄俽俫丄俙俼俵摍偵嵹偣傞帠傪憐掕偟偰偄傑偡偑丄偙偙偱偼嬶懱揑側堏怉偺攝椂偼偟偰偄傑偣傫丅

丂丂丂丂偦傟傜偺徻嵶偼丄乽戝宆儘儃僢僩傪嶌傞乿偺崁偱徯夘偟偰偄偔梊掕偱偡丅

丂丂丂丂僒儞僾儖偼丄倂倝値倓倧倵倱僷僜僐儞偱偦偺傑傑尒傟傞傛偆偵丄僷僜僐儞梡偵僐乕僪曄姺偟偰偁傝傑偡丅

丂丂丂丂擔杮岅偼巊偭偰偄側偄偺偱丄暥帤僐乕僪偼婥偵偟側偔偰偄偄偺偱偡偑丄偙偺僒儞僾儖傪俠倄俧倂俬俶偱巊偆偨傔偵偼丄

丂丂丂丂僄僨傿僞偱曐懚偡傞帪偺巜掕偱丄僼傽僀儖偺夵峴僐乕僪傪丂\r\n(0D0A)丂=>丂\n(0A)偵偟偰曐懚偡傞帠偑昁梫偱偡丅

丂

丂丂丂丂仸Cygwin偺擔杮岅張棟偼姰慡偲偼尵偊側偄偺偱丄擔杮岅偼巊傢側偄曽偑柍擄偱偡丅

丂

丂

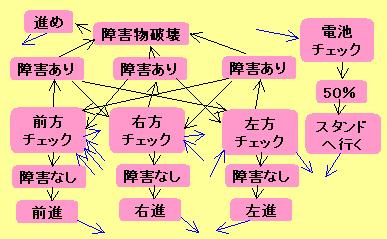

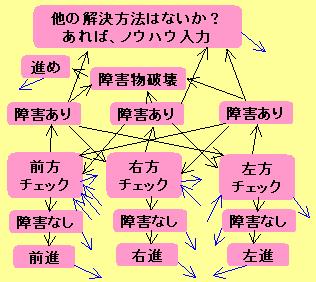

丂乮侾乯柪楬傪恑傒側偑傜丄僨乕僞儀乕僗傪嶌惉偡傞丅

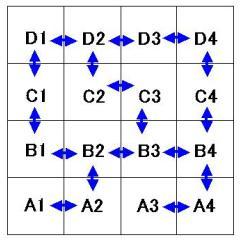

丂乮俀乯弌敪揰偲摓拝揰傪愝掕偟丄堦昅彂偒儖乕僩傪夝愅偡傞丅

丂丂丂丂乮儖乕僩偑暋悢峫偊傜傟傞応崌丄棎悢偱儖乕僩傪慖戰偡傞乯

丂丂丂丂乮侾乯偱嶌惉偝傟偨僨乕僞儀乕僗偐傜丄恑傓傋偒儖乕僩傪嶌惉偡傞僾儘僌儔儉偱偡丅

丂丂丂丂枅夞摨偠儖乕僩偱偼偮傑傜側偄偺偱丄暋悢儖乕僩偑峫偊傜傟傞応崌偼丄棎悢偱丄儖乕僩傪慖戰偡傞傛偆偵偟偰

丂丂丂丂偁傝傑偡丅丂丂丂丂丂

丂丂丂丂廳暋偡傞僨乕僞傪暋悢彂偄偰傗傟偽丄摿掕偺嬫娫偑慖戰偝傟傞妋棪傪崅偔偡傞帠傕偱偒傑偡丅

丂丂丂丂娙扨偱抁偄俠尵岅偺僾儘僌儔儉偱偡偑丄嵞婣屇傃弌偟乮儕僇乕僔僽僐乕儖乯傪巊偭偰偄傞偺偱丄俠尵岅傪巊偄姷傟偰

丂丂丂丂偄側偄偲傢偐傝偵偔偄僾儘僌儔儉偐傕抦傟傑偣傫丅

忋婰偺乽柪楬乿偱丄弌敪揰丟俙侾丄摓拝揰丟俢係傪愝掕偡傞偲丄偦偺儖乕僩偑昞帵偝傟偰偄傑偡

Cygwin偺応崌丄PostageSQL傪巊偭偨傎偆偑娙扨偱偡偑丄堏怉偺梕堈偝偺偨傔偵扨側傞僥僉僗僩宍幃偵偟偰偄傑偡

丒儗僐乕僪偺暲傃弴斣偼丄僶儔僶儔偱椙偄

丒崁栚偺嬫愗傝偼丄敿妏偺侾暥帤僗儁乕僗

丂

丂乮侾乯弌敪揰偲摓拝揰傪愝掕偟丄抧恾忋偱堦昅彂偒儖乕僩傪夝愅偡傞丅

丂丂丂丂乮儖乕僩偑暋悢峫偊傜傟傞応崌丄棎悢偱儖乕僩傪慖戰偡傞乯

丂丂丂丂侾偺僒儞僾儖僾儘僌儔儉偼丄暥帤楍傪専嶕偟偰偄傞偩偗側偺偱丄帠徾偱傕丄抧柤偱傕偳傫側僨乕僞偱傕棙梡壜擻偱偡丅

丂丂丂丂椺偊偽丄僨乕僞偲偟偰丄堒搙宱搙忣曬傪梌偊偰傗傟偽丄抧恾忋偱儖乕僩傪専嶕偡傞傛偆側巊偄曽傕偱偒傑偡丅

丂丂丂丂扐偟丄堒搙宱搙忣曬傪僨乕僞偱帩偮傛偆側揹巕抧恾偼丄巹偑抦偭偰偄傞儊乕僇偺傕偺偼丄偐側傝崅壙偱偡丅

丂丂丂丂傑偨丄偙偺専嶕寢壥傪抧恾偵廳偹崌傢偣傞偨傔偵偼丄抧恾僔僗僥儉偺婎慴抦幆偑昁梫偲側傝傑偡丅

丂

丂丂丂丂棎悢傗僾儘僌儔儉捠傝偵摦偔嶌昳偱偼偮傑傜側偄偺偱丄儕傾儖僞僀儉偵峏怴偝傟傞抦幆儀乕僗傪嶌惉偟丄梊應晄壜擻側摦偒傪丄

丂丂丂丂側傞傋偔娙扨側曽朄偱偍偙側傢偣傛偆偲偄偆傕偺偱偡丅

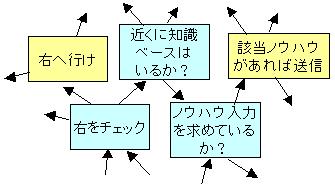

丂丂丂丂僾儘僌儔儉帺懱偼丄娙扨側僱僢僩儚乕僋宆偺墘嶼偱丄摦嶌偺慡偰偼僨乕僞儀乕僗偺墘嶼寢壥偵傛傝妋掕偝傟傑偡丅

丂丂丂丂偙偙偱偼撪梕偑擄偟偔側傝偡偓傞偺偱丄偙偺僒儞僾儖偼娙堈僶乕僕儑儞偱偡丅

丂丂丂丂杮僶乕僕儑儞偲偟偰専摙偟偰偄傞傕偺偼丄屄乆偺帠徾傪昗弨曃嵎乮懡師尦娭悢乯偱壛廳偡傞傕偺偱偡丅

丂

丂乮侾乯奣梫

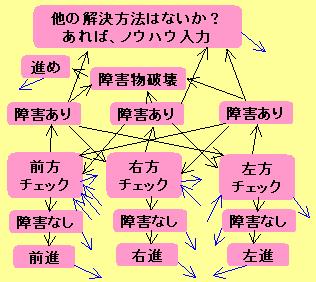

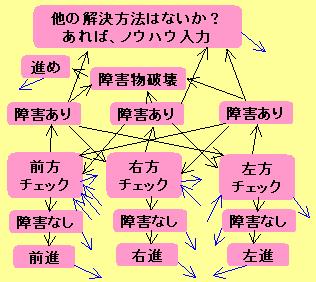

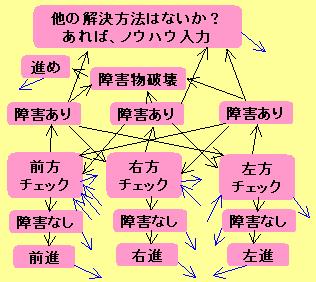

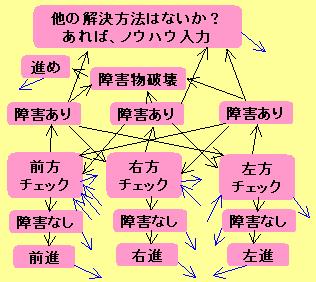

丂丂丂丂侾乯偙偺僒儞僾儖偲堦斒揑側僾儘僌儔儉偲偺堘偄

丂丂丂丂丂丂丂偙偺僒儞僾儖偲丄堦斒揑側僾儘僌儔儉偺堘偄傪傢偐傝傗偡偔偡傞偨傔偵丄帡偨摦偒傪僾儘僌儔儉偱彂偄偨応崌偺

丂丂丂丂丂丂丂恾傪彂偄偰傒傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂抦幆儀乕僗傪巊偭偨応崌丄椺偊偽恑峴曽岦偵忈奞暔偑偁偭偨応崌丄師偺摦嶌偼偦傟偧傟偺摦嶌枅偵嶼弌偝傟偨

丂丂丂丂丂丂丂妋棪偵傛偭偰偺傒嵍塃偝傟傞堊偵丄慡偔梊應晄壜擻偱偡偑丄

丂丂丂丂丂丂丂僾儘僌儔儉偺応崌偼丄慜=>塃=>嵍偺弴斣偵忈奞暔傪僠僃僢僋偡傞偲偄偆寛傔傜傟偨摦偒傪偡傞偩偗偱偡丅

丂丂丂丂丂丂丂傑偨丄抦幆儀乕僗傪巊偭偨応崌偼丄摦嶌偺撪梕偼丄抦幆儀乕僗偺妛廗婡擻偱忢偵彂偒姺偊傜傟傑偡偑丄

丂丂丂丂丂丂丂堦斒揑側僾儘僌儔儉偵偼丄梌偊傜傟偨摦嶌傪帺暘偱彂偒姺偊傞傛偆側婡擻偼偁傝傑偣傫丅

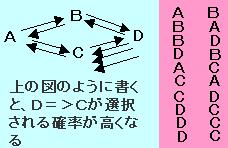

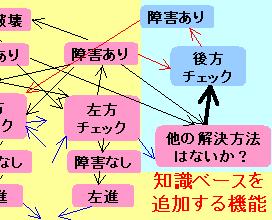

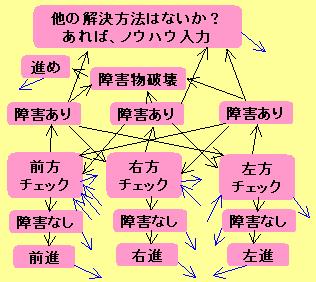

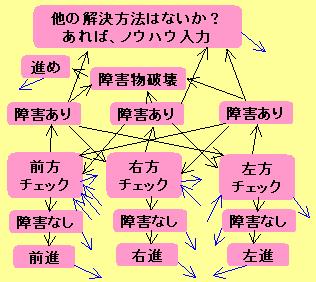

丂丂丂丂俀乯偙偺僒儞僾儖偺娙扨側僀儊乕僕乮峫偊曽乯丂仸倀倫倵倧倰倓曽岦偺寁嶼丂

丂丂丂丂丂丂丂嘆帠徾俠偑婲偙偭偨応崌偺帠徾俙丄帠徾俛偺敪惗偝偣傞妋棪傪丄俹倎丄俹倐偲偡傞帪

丂丂丂丂丂丂丂丂丂俹倎丟俥(冃a丄俠)丂亄丂俹倐丟俥(冃倐丄俠)丂<=丂俠

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仸拲乯冃値丟帠徾値偺昗弨曃嵎

丂丂丂丂丂丂丂嘇棎悢偱俛俵丟俛倕値們倛俵倎倰倠乮昡壙婎弨抣乯傪嶼弌偟丄屄乆偺帠徾偺敪惗桳柍傪媮傔傞

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丒俛俵抣偺寢壥偵傛偭偰偼丄帠徾俙丄帠徾俛偑偲傕偵敪惗偟側偄帠傕偁傝偊傞偟丄

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偲傕偵敪惗偡傞帠傕婲偙傝偊傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丒俛俵抣偼扨側傞棎悢抣偱偼側偔丄惓婯暘晍傪偲傞妋棪曄悢偱偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂=> 嬌抂側慖戰偑峴傢傟傞妋棪傎偳掅偔側傞傛偆偵曗惓偝傟傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮娙扨偵椺偊傞偲丄僴僀儕僗僋丒僴僀儕僞乕儞偺慖戰傎偳怲廳偵側傝傑偡丅乯丂丂

丂丂丂丂丂丂丂嘊僱僢僩儚乕僋宆寁嶼偱丄嘆丄嘇傪慡偰偺帠徾偵偮偄偰寁嶼偟傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂偨偩偟丄偙偺寁嶼偼丄塱媣儖乕僾偲偟丄側傫傜偐偺忦審偱寁嶼寢壥傪廂懇偝偣傞傕偺偱偼側偔丄

丂丂丂丂丂丂丂丂僀儀儞僩偑敪惗偟偨偁傞堦帪揰俿値偱偺寢壥偵傛傝傾僋僔儑儞傪婲偡傕偺偲偟傑偡丅

丂丂丂丂俁乯娙堈僶乕僕儑儞偺僀儊乕僕乮偙偺俫俹偱徯夘偟偰偄傞僒儞僾儖僾儘僌儔儉乯丂仸倀倫倵倧倰倓曽岦偺寁嶼

丂丂丂丂丂丂丂嘆帠徾俠偑婲偙偭偨応崌丄帠徾俙丄帠徾俛偺偳偪傜偐傪敪惗偝偣傞傕偺偲偟傑偡

丂丂丂丂丂丂丂丂偳偪傜傪敪惗偝偣傞偐偺慖戰偼丄扨側傞棎悢偱偡偑丄暋悢偺廳暋掕媊傪堄恾揑偵憓擖偡傞偙偲偱丄

丂丂丂丂丂丂丂丂偦偺敪惗妋棪傪僐儞僩儘乕儖偡傞帠偼偱偒傑偡丅丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂俙丂亄丂俛丂<=丂俠

丂

丂丂丂丂丂丂丂嘇僱僢僩儚乕僋宆寁嶼偱丄嘆傪慡偰偺帠徾偵偮偄偰寁嶼偟傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂偨偩偟丄偙偺寁嶼偼丄塱媣儖乕僾偲偟丄側傫傜偐偺忦審偱寁嶼寢壥傪廂懇偝偣傞傕偺偱偼側偔丄

丂丂丂丂丂丂丂丂僀儀儞僩偑敪惗偟偨偁傞堦帪揰俿値偱偺寢壥偵傛傝傾僋僔儑儞傪婲偡傕偺偲偟傑偡丅

丂丂丂丂係乯俢倧倵値倵倧倰倓曽岦偺僀儊乕僕

丂丂丂丂丂丂丂嘆帠徾俙丄俛偑婲偙偭偨応崌丄帠徾俠傪敪惗偝偣傞傕偺偲偟傑偡

丂丂丂丂丂丂丂丂丂俙丂亄丂俛丂=>丂俠

丂

丂丂丂丂丂丂丂嘇僱僢僩儚乕僋宆寁嶼偱丄嘆傪慡偰偺帠徾偵偮偄偰寁嶼偟傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂偨偩偟丄偙偺寁嶼偼丄塱媣儖乕僾偲偟丄側傫傜偐偺忦審偱寁嶼寢壥傪廂懇偝偣傞傕偺偱偼側偔丄

丂丂丂丂丂丂丂丂僀儀儞僩偑敪惗偟偨偁傞堦帪揰俿値偱偺寢壥偵傛傝傾僋僔儑儞傪婲偡傕偺偲偟傑偡丅

丂丂丂丂俆乯僨乕僞儀乕僗偺帺摦峏怴

丂丂丂丂丂丂丂嘆栚揑偵懳偟偰敪惗偟偨僀儀儞僩偵婲偙偟偨傾僋僔儑儞偺寢壥傪庴偗偰丄偦偺傾僋僔儑儞偺栤戣夝寛

丂丂丂丂丂丂丂丂惉斲偵傛傝丄僨乕僞儀乕僗傪帺摦峏怴偟傑偡丅乮偦偺奺宱楬偺慖戰偝傟傞妋棪儗儀儖傪忋偘傑偡乯

丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂栚揑偲昡壙偼丄偙偺抦幆儀乕僗偵偍偄偰偼丄懠偺崁栚偲堎側傞傕偺偱偼側偔丄扨偵抦幆儀乕僗偺傛傝

丂丂丂丂丂丂丂丂忋棳偵偁傞崁栚偲偄偆偩偗偱偡丅乮偙偺僔僗僥儉偼奒憌峔憿偱偼側偔丄僱僢僩儚乕僋峔惉側偺偱

丂丂丂丂丂丂丂丂惓妋偵偼忋棳側偳偲偄偆峫偊曽偼偁傝傑偣傫偑丅乯

丂丂丂丂丂丂丂丂椺偊偽丄乽帺恎傪憹怋偝偣傞乿傪壖偵忋棳偺栚揑偲偟偰弶婜僨乕僞傪梡堄偡傞側傜丄壓婰偺傛偆偵側傝丄

丂丂丂丂丂丂丂丂枛抂偺傾僋僔儑儞傑偱抦幆儀乕僗偑娭楢晅偗傜傟偰偄偒傑偡丅丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂=>丂憹怋丂=>丂帺恎傪憹傗偡丂=>丂帺恎偺儕僜乕僗傪妋曐偡傞丂=>丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乥丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂=>丂帺恎傪曄壔(恑壔)偝偣傞丂=>丂帺恎偺峔惉梫慺傪堦斒揑側嵽椏偵偡傞丂=>

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乥丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乥亖=>丂惗懚偡傞丂=>丂婋尟傪庢傝彍偔丂=>丂婋尟売強傪旔偗傞丂=>

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乥丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂=>丂懠幰傪攔彍偡傞丂=>

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乥丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乥亖亖亖亖亖=>丂帺恎傪曄壔(恑壔)偝偣傞丂=>丂夵憿傪埶棅偡傞丂=>丂晹昳挷払偵峴偔丂=>丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丒丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丒

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丒

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丒丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂 =>丂仜亊傊峴偔丂=>丂庤弴宱楬傪専嶕乮奐巒乯丂=>丂奺傾僋僔儑儞乮峴摦乯丂=>丂栚揑抧摓拝乮栤戣夝寛乯丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂=>丂偦偺奺崁栚偺慖戰偝傟傞妋棪儗儀儖傪忋偘傞丂丂

丂丂丂丂丂丂丂嘇偙偺僔僗僥儉偱偼丄怴偟偄崁栚傪帺摦捛壛偡傞帠偑偁傝傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂偙偺婡擻偺徻嵶偼尰嵼専摙拞側偺偱丄摉柺偼彆尵傪媮傔傜傟偨帪偵崁栚傪捛壛擖椡偡傞

丂丂丂丂丂丂丂丂僀儞僞乕僼僃乕僗傪梡堄偡傞偩偗偱偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂=>丂峴摦晄擻丂=>丂彆尵傪媮傔傞丂=>丂=>丂=>

丂

丂丂丂丂丂丂丂嘊昿搙偺掅偄掕媊偼丄嶍彍偝傟偰偄偔偐丄怴偟偄掕媊偺憹壛偱慖戰偝傟傞妋棪偑掅偔側偭偰偄偒傑偡丅丂丂

丂丂丂丂俇乯宍懺偺曄壔(恑壔)偵偮偄偰

丂丂丂丂丂丂丂偙偺僔僗僥儉偵偍偄偰偼丄宍懺偺曄壔偼丄椺偊偽乽憹怋乿偵懳偡傞傾僋僔儑儞偺堦偮偺傛偆側傕偺偵

丂丂丂丂丂丂丂夁偓側偄偺偱偡偑戝愗側梫慺偱偡丅偙偺婡擻偺幚尰曽朄偼丄尰嵼専摙拞偱偡丅

丂

丂丂丂丂丂丂丂徯夘偡傞僔儈儏儗乕僔儑儞偱偼丄尷傜傟偨忦審壓偱帺桼側慻傒棫偰傪峴偄丄嫞崌偱惗偒巆傞帠偱

丂丂丂丂丂丂丂搼懣偝傟丄惗偒巆傞崅搙側慻傒崌傢偣傪媮傔傞帠傪嵞尰偡傞帠傪峫偊偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂杮摉偼丄尷傜傟偨忦審壓偱偺扨弮側尨巕塣摦偐傜恑壔偡傞僔儈儏儗乕僔儑儞偺曽朄傪峫偊偨偄偺偱偡偑丄

丂丂丂丂丂丂丂偦傫側帠偼僒儞僾儖偺悢偑懡偡偓偰嵟懍嵟戝偺僐儞僺儏乕僞偺擻椡偱傕柍棟偱偡丅

丂丂丂丂丂丂丂仸惓妋偵偼丄僕僃僱儗乕僞僾儘僌儔儉乮僷儔儊乕僞傪擖椡偟偰丄僾儘僌儔儉傪揻偒弌偡僾儘僌儔儉乯傪巊偊偽丄

丂丂丂丂丂丂丂幚尡偼梕堈偵弌棃傞偺偱偡偑丄僷僜僐儞偱偼惂栺偑戝偒偡偓偰丄偮傑傜側偄僔儈儏儗乕僔儑儞偵側傝傑偡乯

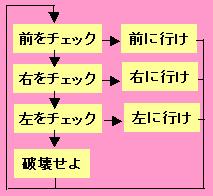

丂乮俀乯抦幆儀乕僗偐傜丄師偺峴摦傪妋掕偝偣傞

丂丂丂丂娙堈僶乕僕儑儞偺僾儘僌儔儉傪嶌偭偰傒傑偟偨丅

丂丂丂丂僔儈儏儗乕僔儑儞側偺偱丄擖弌椡偼夋柺偐傜峴側偭偰偄傑偡偑丄幚嵺偺擖椡偼僙儞僒乕偐傜丄弌椡偼儌乕僞摍傪

丂丂丂丂憐掕偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂僨乕僞儀乕僗僒儞僾儖偼丄摦嶌偑傢偐傞儗儀儖偺娙扨側峴摦僷僞乕儞傪僨乕僞儀乕僗偵偟偨偩偗偱偡丅

丂丂丂丂娙堈僶乕僕儑儞偼妋棪寁嶼傪偟偰偄側偄偺偱丄宱尡懃摍偼斀塮偝傟偢丄偳偺傾僋僔儑儞偑慖戰偝傟傞偐偼扨偵棎悢偵

丂丂丂丂傛偭偰偄傑偡偑丄廳暋偡傞儗僐乕僪傪彂偔偙偲偱丄摿掕偺崁栚偺慖戰偝傟傞妋棪傪崅偔偡傞帠偼偱偒傑偡丅

偨偩偟丄偦傟偧傟偺崁栚偵抣傪帩偨偣傞傛偆偵婰弎偡傞帠傕偱偒傑偡丅

椺1乯摿掕偺忦審傪枮偨偟偨帪偺傒丄忦審傪惉棫偝偣傞応崌

(崁栚)=(忦審抣)丂(崁栚)[=(忦審抣)]

椺2乯崁栚偺抣傪僠僃僢僋偡傞(僔儈儏儗乕僔儑儞偱偼丄夋柺傛傝墳摎傪媮傔傞)

(崁栚)丂(崁栚)?

丂乮俁乯帺桼側峴摦偐傜丄抦幆儀乕僗傪峏怴偡傞

丂丂丂丂忋婰偺娙堈僶乕僕儑儞偺僾儘僌儔儉偵丄愢柧偺偨傔偵丄抦幆儀乕僗偵掕媊傪捛壛偡傞僨乕僞傪彂偒懌偟偨傕偺偱偡丅

丂丂丂丂乮僾儘僌儔儉偼丄摨偠傕偺偱偡丅乯

丂丂丂丂帠椺偼丄慜曽丄嵍曽丄塃曽偺偄偢傟偐偵忈奞暔偑偁偭偰恑傔側偄帪偵丄怴偨側夝寛曽朄傪捛壛抦幆偲偟偰擖椡偡傞傛偆偵

丂丂丂丂墳摎傪媮傔傜傟偨偺偱丄乽屻曽傪僠僃僢僋偟偰丄忈奞偑偁傟偽塃曽傪僠僃僢僋偣傛乿偲偄偆怴偨側抦幆傪捛壛偟偨傕偺偱偡丅

仸僾儘僌儔儉偼忋婰僒儞僾儖偲摨偠傕偺偱偡

仸忋婰僒儞僾儖偵僱僢僩儚乕僋偺捛壛梫媮偺崁栚傪彂偒懌偟偨傕偺偱偡

丂乮崁栚乯丂乮崁栚乯#偲彂偔偲丄僱僢僩儚乕僋偺捛壛掕媊偺梫媮傪媮傔偰偒傑偡

丂丂俀乯惉岟帠椺偺桪愭搙傾僢僾

丂乮係乯偦偺懠

丂丂丂丂

丂 丂仸拲乯傾僩儊儖幮偺俙倁俼儅僀僐儞偵偮偄偰偼丄

乽乮暿幒乯俙倁俼偺儁乕僕乿 偱愢柧偟偰偄傑偡丅

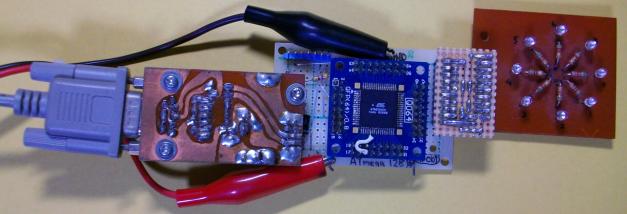

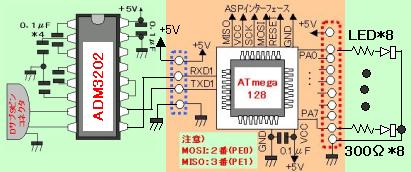

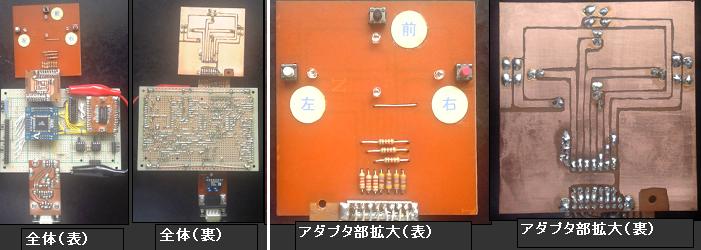

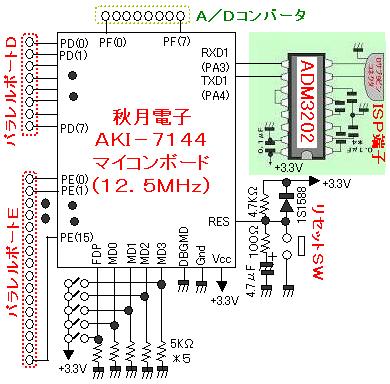

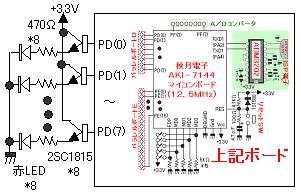

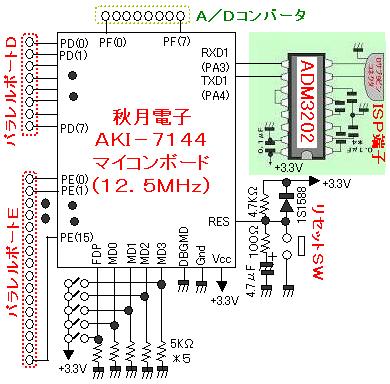

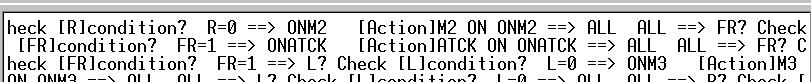

丂丂丂丂俠倄俧倂俬俶偱俧俠俠傪巊偭偰嶌偭偨忋婰娙堈宆抦幆儀乕僗傪丄俙倁俼儅僀僐儞偵堏怉偟偰傒傑偟偨丅

丂丂丂丂俙倁俼儅僀僐儞偼僼儕乕偺俧俠俠僐儞僷僀儔乕偑巊偊傞偺偱丄僐乕僪偺彂偒姺偊偼斾妑揑梕堈偱偡丅

丂丂丂丂俠俹倀偼丄俙俿倣倕倗倎侾俀俉乛俙俿倣倕倗倎俇係傪巊梡偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂俠倄俧倂俬俶偱嶌偭偨娙堈宆抦幆儀乕僗傪丄ATmega128/ATmega64偱摦偐偡傕偺偱偡丅

丂丂丂丂僒儞僾儖偼娙扨側僔儈儏儗乕僔儑儞偱偡偑丄椺偊偽億乕僩偵僙儞僒乕傗儌乕僞傪偮側偘偽丄偦偺傑傑懡栚揑偵巊梡壜擻偱偡丅

丂丂丂丂偙偺僒儞僾儖偼丄乽乮暿幒乯俙倁俼偺儁乕僕乿偱徯夘偟偰偄傞乽幚尡儃乕僪丒僞僀僾侾俢(ATmega128/ATmega64)乿

丂丂丂丂偺乽嘇儖乕儗僢僩傾僟僾僞傪僷僜僐儞偵偮側偖乿傪偦偺傑傑巊梡偟丄儌僯僞梡偵倂倝値倓倧倵倱僷僜僐儞偺

丂丂丂丂乽僴僀僷乕僞乕儈僫儖乿偲儖乕儗僢僩偺俴俤俢傪巊偭偰偄偰丄儌乕僞傪摦偐偡戙傢傝偵奩摉偺俴俤俢偑揰摃偟傑偡丅

丂丂丂丂僸儏乕僘價僢僩傗丄乽僴僀僷乕僞乕儈僫儖乿摍偺愝掕偼丄偙偺婰帠偺拞偱徯夘偟偰偄傞捠傝偱偡丅

丂

丂丂丂丂婎杮揑偵丄偙偺椶偺僨乕僞傪埖偆僾儘僌儔儉偼丄僨乕僞梡偺儊儌儕乕偑丄俠俹倀偺儊儌儕乕偩偗偱偼懌傝偢丄奜晹偵俽俼俙俵傗丄

丂丂丂丂僨乕僞曐懚梡偺儊儌儕乕偺憹愝偑昁梫偵側傝傑偡丅

丂丂丂丂偙偺僾儘僌儔儉偺応崌傕丄杮棃偼儊儌儕乕傪憹愝偟丄僨乕僞偼奜晹偺儊儌儕乕偵彂偒崬傓傛偆側巊偄曽傪憐掕偟偰偄傑偡丅

丂

丂丂丂丂偙偺僒儞僾儖偱偼丄娙慺壔偺偨傔偵丄偙傟傜儊儌儕乕娭學偺憹愝傪徣棯偟偰丄弶婜僨乕僞偼僾儘僌儔儉拞偵杽傔崬傫偱偄傑偡丅

丂丂丂丂偙偺傑傑偱偼儊儌儕乕偑彮側偄偺偱丄張棟偱偒傞抦幆儀乕僗偼丄偙偺僒儞僾儖掱搙偑忋尷偱偡丅

丂丂丂丂傑偨丄奜晹偺儊儌儕乕偵僨乕僞傪曐懚偟偰偄傞傢偗偱偼側偄偺偱丄曄峏偝傟偨僨乕僞偼丄揹尮傪愗傞偲弶婜忬懺偵栠偭偰偟傑偄傑偡丅

丂丂丂丂

丂丂丂丂

丂丂丂丂

丂丂丂丂乽侾丏俙倁俼偱抦幆儀乕僗傪摦偐偡嘆乿偺儊儌儕乕憹愝僶乕僕儑儞偱偡丅

丂丂丂丂偦傟埲奜偼丄忋婰偺僒儞僾儖偲摨偠傕偺偱偡丅

丂丂丂丂偙偺僒儞僾儖偼丄乽乮暿幒乯俙倁俼偺儁乕僕乿偱徯夘偟偰偄傞乽幚尡儃乕僪丒僞僀僾俀俢(ATmega128/ATmega64)乿傪偦偺傑傑

丂丂丂丂巊梡偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂忋婰摨條丄儌僯僞梡偵倂倝値倓倧倵倱僷僜僐儞偺乽僴僀僷乕僞乕儈僫儖乿偲丄俙俢俠乛僷儔儗儖億乕僩乮俹俷俼俿俥乯偵

丂丂丂丂忋婰偱傕巊偭偨儖乕儗僢僩偺俴俤俢傪偮側偄偱偄傑偡丅

丂丂丂丂僴僀僷乕僞乕儈僫儖傊偺愙懕忦審傗丄僸儏乕僘價僢僩偺愝掕偼丄偙偺婰帠偺拞偱徯夘偟偰偄傞捠傝偱偡丅

丂

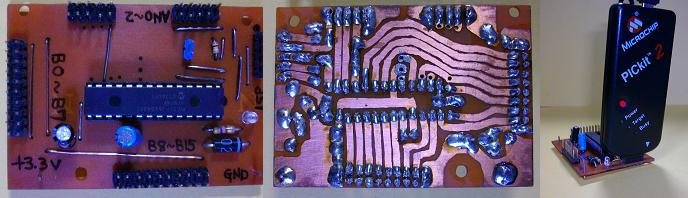

丂丂丂丂弶婜僨乕僞偼丄俀係俠宆偺俽倕倰倝倎倢丂俤俤俹丂俼倧倣乮俙俿俀係俠俀俆俇乯偺侽斣偵彂偒崬傫偱偍偔昁梫偑偁傝傑偡丅

丂丂丂丂俽倕倰倝倎倢丂俤俤俹丂俼倧倣傊偺彂偒崬傒偼丄偳傫側曽朄偱傕偄偄偺偱偡偑丄偙偺僒儞僾儖偱偼丄廐寧揹巕偺乽俽倕倰倝倎倢丂俤俤俹丂俹倰倧倗倰倎倣倕倰乿

丂丂丂丂丂仸拲乯俹俬俠丂俹倰倧倗倰倎倣倕倰丂倁倕倰倱倝倧値係僶乕僕儑儞傾僢僾僉僢僩偵晅懏偟偰偄傞丂傪巊梡偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂

丂丂丂丂

丂丂丂丂

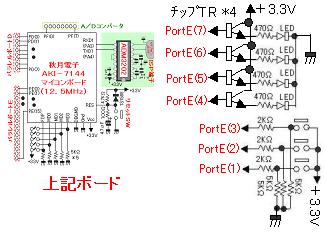

丂丂丂丂僴僀僷乕僞乕儈僫儖偺夋柺偱偼偮傑傜側偄偺偱丄忋婰儃乕僪偺乽俙俢俠乛僷儔儗儖億乕僩乿偵丄娙扨側傾僟僾僞乮俴俤俢偲俽倂乯傪

丂丂丂丂偮偗偰傒傑偟偨丅

丂丂丂丂儅僀僐儞僶僊乕偵嵹偣傞帠傪堄幆偟偨傕偺偱偡丅

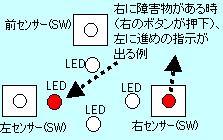

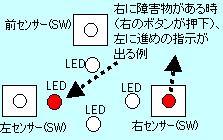

丂丂丂丂慜曽乮嵍乛慜乛塃乯偵忈奞暔偑偁傞帪乮奩摉偺俽倂偑墴偝傟偨忬懺乯丄恑傓傋偒曽岦傪俴俤俢偱昞帵偟傑偡丅

丂丂丂丂恑傓埲奜偵丄抦幆儀乕僗偑偦傟埲奜偺夝寛曽朄傪慖戰偡傞壜擻惈傕偁傝傑偡偑丄偦偺帪偼拞墰偺俴俤俢偑揰摃偟傑偡丅

丂丂丂丂慡偰偺儃僞儞傪摨帪偵墴偡偲丄恑傔傞曽岦偑側偄偺偱丄拞墰偺俴俤俢偑揰摃偡傞偺傒偵側傝傑偡丅

丂丂丂丂

仸擖椡偼俽倂側偺偱丄僷僜僐儞偵偮側偑側偔偰傕摦嶌偡傞偑丄僴僀僷乕僞乕儈僫儖偵偮側偘偽摦嶌傪儌僯僞偱偒傑偡

仸偙偺僒儞僾儖偼丄僔儕傾儖俤俤俹偼巊偭偰偄傑偣傫丂

丂丂丂丂

丂丂丂丂

丂丂丂丂

丂 丂仸拲乯倁俉俆侽偼丄俶俤俠偺俁俀價僢僩俠俹倀偱偡丅徻嵶偼丄

乽(暿幒)偍傑偗偺儁乕僕乿 偱庢傝忋偘偰偄傑偡丅

丂 丂

丂丂丂丂忋婰乽侾丏俙倁俼偱抦幆儀乕僗傪摦偐偡嘆丂丂(ATmega128/ATmega64)乿偱嶌偭偨傕偺傪丄乽僀儞僞乕僼僃乕僗乿2007擭5寧崋

丂丂丂丂晅榐偺倁俉俆侽儃乕僪偵堏怉偟偰傒傑偟偨丅

丂丂丂丂倀俽俛偱僷僜僐儞偵偮側偄偱丄僴僀僷乕僞乕儈僫儖傪婲摦偟丄乽俤値倲倕倰乿僉乕傪墴偡偲丄僾儘僌儔儉偑婲摦偟傑偡丅

丂丂丂丂偙偺晅榐儃乕僪偼奐敪偑娙扨側偺偱乮倀俽俛偐傜揹尮偑庢傟傞偺偱丄巇帠偺堏摦拞偱傕嶌嬈偱偒傞乯堏怉偟偰傒偨傕偺偱偡丅

丂丂丂丂扐偟丄僴僀僷乕僞乕儈僫儖偺愝掕偑38400[BPS]偱丄俙倁俼偺僒儞僾儖乮9600[BPS]乯偲偼堎側傞偺偱拲堄偑昁梫偱偡丅

丂丂丂丂

丂丂丂丂拲堄両両丂倁俉俆侽偺億乕僩偼丄俹俬俠傗俙倁俼偺傛偆側丄戝偒側揹棳偼棳偣傑偣傫丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偙偺僒儞僾儖偺傛偆側丄倁俉俆侽偺億乕僩偵捈愙俴俤俢傪偮側偖巊偄曽偼丄倁俉俆侽儅僀僐儞偺屘忈偺尨場偵

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂側傞偐傕抦傟傑偣傫丅

丂 丂仸拲乯俫俉乛俁俇俇係乮俿倝値倷乯偼丄儖僱僒僗僥僋僲儘僕乕幮偺侾俇價僢僩偺俠俹倀偱偡丅

丂 丂丂丂徻嵶偼丄

乽(暿幒)俫亅俉偱梀傏偆偺儁乕僕乿 偱庢傝忋偘偰偄傑偡丅

丂 丂

丂丂丂丂忋婰乽侾丏俙倁俼偱抦幆儀乕僗傪摦偐偡嘆丂丂(ATmega128/ATmega64)乿偱嶌偭偨傕偺傪丄俫俉乛俁俇俇係偵堏怉偟偰傒傑偟偨丅

丂丂丂丂儃乕僪偼丄乽(暿幒)俫亅俉偱梀傏偆偺儁乕僕乿偱嶌惉偟偨幚尡儃乕僪傪偦偺傑傑巊梡偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂偙偺俠俹倀偼丄俼俙俵偑俀俲僶僀僩偟偐側偄偺偱丄僾儘僌儔儉偼懡彮曄峏偟偰偁傝傑偡丅

丂丂丂丂乮僾儘僌儔儉梡偺俼俷俵偺梕検偼廩暘側偺偱偡偑丄昗弨娭悢傪偦偺傑傑巊偆偲丄僨乕僞梡偺俼俙俵偑懌傝側偔側偭偰偟傑偄傑偡乯丅

丂丂丂丂僴僀僷乕僞乕儈僫儖偺愝掕偼丄忋婰偺倁俉俆侽偺僒儞僾儖偲摨條偱丄捠怣僗僺乕僪偼38400[BPS]偱偡丅

丂丂丂丂

仸僐儞僷僀儖曽朄偼丄Cygwin忋偱乽make乿傪幚峴偡傞偩偗偱偡 丂丂

丂 丂

丂丂丂丂忋婰偺抦幆儀乕僗傪丄僶僊乕偵嵹偣傞偨傔偵丄傕偆彮偟嬶懱壔偟偨傕偺偱偡丅

丂丂丂丂徻嵶偼丄忋婰偺俙倁俼丂俵倕倗倎侾俀俉乛俇係偱嶌偭偨傕偺偲摨偠偱偡乮俵倕倗倎侾俀俉乛俇係偱嶌偭偨傾僟僾僞傪俹俷俼俿俆偵偮側偄偩偩偗偱偡乯丅

丂丂丂丂僴僀僷乕僞乕儈僫儖偺愝掕偼丄忋婰摨條丄捠怣僗僺乕僪偼38400[BPS]偱偡丅

丂丂丂丂拲堄両両丂俫俉乛俁俇俇係偺俹俷俼俿俆偼戝揹棳億乕僩偱偼偁傝傑偣傫丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偙偺僒儞僾儖偺傛偆側俴俤俢傪捈愙俹俷俼俿俆偵偮側偖巊偄曽偼丄俫俉儅僀僐儞偺屘忈偺尨場偵側傞偐傕抦傟傑偣傫丅

丂丂丂丂

仸僐儞僷僀儖曽朄偼丄Cygwin忋偱乽make乿傪幚峴偡傞偩偗偱偡丂

丂 丂仸拲乯俽俫俀儅僀僐儞偵偮偄偰偼丄

乽(暿幒)俽俫亅俀(SH7125F/SH7144F)偱梀傏偆乿偺儁乕僕偱庢傝忋偘偰偄傑偡丅

丂 丂

丂丂丂丂忋婰乽侾丏俫俉乛俁俇俇係乮俿倝値倷乯偱抦幆儀乕僗傪摦偐偡嘆丂(H8/3664F丂+丂H8/OS丂亄丂gcc)乿偱嶌偭偨傕偺傪丄俽俫俈侾俀俆偵堏怉偟偰傒傑偟偨丅

丂丂丂丂儃乕僪偼丄乽(暿幒)俽俫亅俀(SH7125F/SH7144F)偱梀傏偆乿偺儁乕僕偱嶌惉偟偨幚尡儃乕僪傪偦偺傑傑巊梡偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂偙偺俠俹倀偼丄俼俙俵偑俉俲僶僀僩傕偁傞偺偱丄俙倁俼乛俵俤俧俙侾俀俉僶乕僕儑儞偱傕丄偦偺傑傑堏怉偑壜擻偱偡丅

丂丂丂丂乮俠俹倀偺僗儁僢僋偼丄俽俫俈侾俀俆偺傎偆偑丄俙倁俼乛俵俤俧俙侾俀俉傗俫俉乛俁俇俇係傛傝傕忋偵側傝傑偡丅乯

丂丂丂丂僴僀僷乕僞乕儈僫儖偺愝掕偼丄捠怣僗僺乕僪9600[BPS]偵偟偰偁傝傑偡偑丄偙偺俠俹倀偺応崌偼丄38400[BPS]偵偟偰傕壗傕栤戣偼偁傝傑偣傫丅

丂丂丂丂9600[BPS]偵偟偨偺偼丄俹俬俠傗俙倁俼偵崌傢偣偨偩偗偱偡丅

丂丂丂丂偙偺僾儘僌儔儉偼俫俤倂偱奐敪偟偰偄傑偡偑丄俧俠俠偱奐敪偟偰傕慡偔栤戣偼偁傝傑偣傫丅丂丂

丂丂

丂 丂仸拲乯俽俫俀儅僀僐儞偵偮偄偰偼丄

乽(暿幒)俽俫亅俀(SH7125F/SH7144F)偱梀傏偆乿偺儁乕僕偱庢傝忋偘偰偄傑偡丅

丂 丂

丂丂丂丂忋婰乽俽俫俀乮俽俫俈侾俀俆俥乯乿梡傪丄俽俫俈侾係係俥偵堏怉偟偨傕偺偱偡丅

丂丂丂丂儃乕僪偼丄乽(暿幒)俽俫亅俀(SH7125F/SH7144F)偱梀傏偆乿偺儁乕僕偱嶌惉偟偨幚尡儃乕僪傪偦偺傑傑巊梡偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂僴僀僷乕僞乕儈僫儖偺愝掕偼丄捠怣僗僺乕僪9600[BPS]偵偟偰偁傞偑丄傕偭偲崅懍偵偟偰傕壗偺栤戣傕偁傝傑偣傫丅

丂丂丂丂9600[BPS]偵偟偨偺偼丄俹俬俠傗俙倁俼偵崌傢偣偨偩偗偱偡丅

丂丂丂丂偙偺僾儘僌儔儉傕丄忋婰摨條丄俫俤倂偱奐敪偟偨偑丄俧俠俠偱奐敪偟偰傕慡偔栤戣偼偁傝傑偣傫丅丂丂

丂丂

丂丂丂丂俵倕倗倎侾俀俉乛俇係偱嶌偭偨傾僟僾僞傪巊偭偨僶乕僕儑儞偱偡丅

丂丂

丂

丂

丂丂丂丂俿俷俹俹俤俼俽乛俰俽俹傪巊偭偨僶乕僕儑儞偱偡丅

丂丂丂丂儕傾儖僞僀儉俷俽傪巊偆偲丄僾儘僌儔儉偺張棟傪懡婡擻偵偟傗偡偔側傝傑偡丅

丂 丂仸拲乯儅僀僋儘僠僢僾幮偺俹俬俠儅僀僐儞偵偮偄偰偼丄愢柧偡傞昁梫偼側偄偲巚傢傟傑偡偑丄

乽俹俬俠偺儁乕僕乿 偱

丂 丂丂丂丂庢傝忋偘偰偄傑偡丅

丂 丂

丂 丂忋婰偱嶌偭偨娙堈宆抦幆儀乕僗傪丄俹俬俠俀係俥俰俇係俧俙侽侽俀偵堏怉偟偰傒傑偟偨丅

丂 丂撪梕偼丄忋婰俙倁俼乮俵倕倗倎俇係乛侾俀俉乯傗丄倁俉俆侽丄俽俫亅俀偱嶌偭偨傕偺偲摨偠傕偺偱偡丅

丂 丂儅僓乕儃乕僪偼丄

乽俹俬俠暠摤婰乿 偺乽16價僢僩PIC丂幚尡儃乕僪丂僞僀僾侾乿偱徯夘偟偨傕偺傪偦偺傑傑巊梡偟偰偄傑偡丅

丂 丂僷僜僐儞偲偺愙懕忦審偼丄俙倁俼偺僒儞僾儖偲摨偠乮捠怣懍搙9600BPS丄棉袄宿丗俉丄蔬孛ò丗側偟丄侥咚薤膩F侾丄疼皭鋪F柍偟乯偱偡丅

丂 丂傑偨丄儌僯僞梡偵丄俹俷俼俿俛偵丄俙倁俼傗丄倁俉俆侽偺僒儞僾儖偱傕巊偭偨儖乕儗僢僩傾僟僾僞乮扨側傞俉屄偺掞峈偲俴俤俢乯

丂 丂傪愙懕偟偰偄傑偡丅丂

丂 丂

丂 丂仸拲乯俙們倲倝倴倕俛俙俽俬俠偵偮偄偰偼丄

乽俙們倲倝倴倕俛俙俽俬俠偺儁乕僕乿 偱庢傝忋偘偰偄傑偡丅

丂 丂

丂丂抦幆儀乕僗偼僷僜僐儞偲儘儃僢僩偺椉曽偵帩偨偣偰丄僱僢僩傗柍慄偱捠怣偝偣偨曽偑丄抦幆儀乕僗偺妛廗婡擻偑

丂丂岠棪揑偵摥偒傑偡丅

奺撈棫偟偨抦幆儀乕僗偑丄婥傑偖傟側抦幆岎姺傪峴偆偺偱丄屄惈揑側抦幆儀乕僗偑抋惗偟偰偄偒傑偡

偁傞抦幆儀乕僗偺峴摦椺

丂

丂丂徻嵶偼丄

乽乮暿幒乯嬥懏偱梀傏偆偺儁乕僕乿 偱庢傝忋偘偰偄傑偡丅

栤偄崌傢偣愭乮戙昞幰乯E_MAIL BYP03364@nifty.ne.jp

丂仸僂僀儖僗姶愼杊巭偺偨傔丄梕検偺戝偒側傕偺丄揧晅僼傽僀儖偺偁傞傕偺丄僥僉僗僩宍幃埲奜偺儊乕儖偼

慡偰嶍彍偝傟傑偡丅

丂傑偨丄屄乆偺幙栤偵偮偄偰偼丄偍摎偊偱偒傑偣傫丅